-

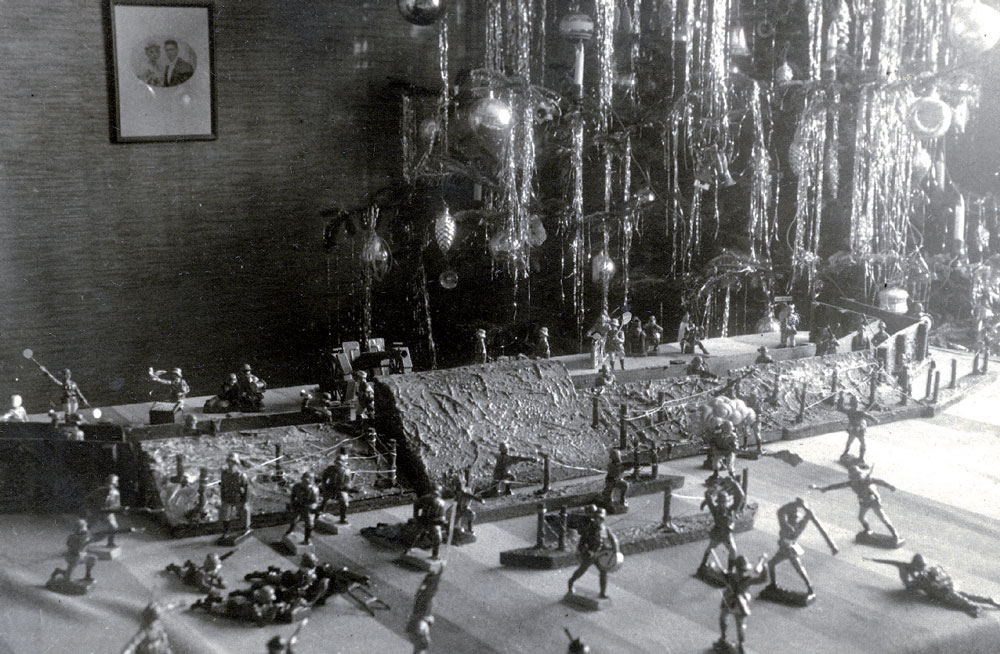

»Soldaten und Gefecht in der Küche« ist dieses Foto unterschrieben, das von Weihnachten 1934 in der Küche der Fahlbuschs aufgenommen wurde. © NS-DOK, Köln

FAMILIE ALS LEBENSWELT

-

Orientierung durch die Familie

In der Familie werden Kindern und Jugendlichen erste wichtige Orientierungen vermittelt. Sie prägt deren Einstellungen zur Gesellschaft.

Familien geben zudem Sicherheit. Sie und die »Milieus«, in denen sie angesiedelt sind, können gerade in krisenhaften und unruhigen Zeiten ihren Angehörigen Rückzugsräume und Schutz bieten.

-

Großfamilien als soziale Absicherung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galten Großfamilien als etwas Selbstverständliches. Das betraf nicht nur die Zahl der Kinder, sondern auch deren Verweildauer im Haushalt. Je mehr Kinder im Erwerbsleben standen und zum gemeinsamen Haushaltsbudget beitrugen, desto leichter fiel der gesamten Familie das Überleben. Daher war das Interesse an einem Mitverdienst der Kinder groß.

Ähnliches galt für bäuerliche Familien. Hier stand aber nicht das Einkommen, sondern die Arbeitskraft im Mittelpunkt. Es war kostengünstiger, mit dem eigenen Nachwuchs zu arbeiten als mit Knechten oder Mägden.

In kleinen gewerblichen Familienbetrieben, also den zumeist wenig begüterten Handwerkern und kleinen Kaufleuten, war ein Verbleib von Töchtern und Söhnen im Haushalt hingegen schon aus ökonomischen Gründen nur selten erwünscht.

-

Arbeiterkinder in Dortmund, um 1930: Zerrissene Kleidung und das Fehlen von Schuhen zeigen die Armut der Familien. Erich Grisar © Stadtarchiv Dortmund

Kinder als Kostenfaktor

Kinder trugen nicht nur zum Familienunterhalt bei, sie verursachten auch Kosten. So zog der Ausbau des Schulsystems erhebliche finanzielle Belastungen nach sich. Ein längerer Schulbesuch verzögerte die ökonomische Selbstständigkeit oder die aktive Mitarbeit von Kindern, wodurch sie als Mitverdiener ausfielen.

Insbesondere in Arbeiterfamilien und im kleinbäuerlichen Milieu war bereits die Versorgung der Kinder mit Nahrung und Kleidung oft ein großes Problem. Familien mit mehr als zwei Kindern sanken rasch unter die Armutsgrenze. So waren Unterschichtenkinder früh gezwungen, das kärgliche Familieneinkommen durch unterschiedlichste Arbeitsleistungen aufzubessern.

-

Familie und Tod

Eine frühe Sterblichkeit beeinflusste die Perspektiven Heranwachsender ganz erheblich. Jugendliche aus der Unterschicht wuchsen oft mutterlos, vaterlos oder völlig elternlos auf.

Heranwachsende mussten sich dann häufig auf völlig neue, nur schwer zu bewältigende Veränderungen einstellen.

Insbesondere in bäuerlichen oder gewerblichen Familienwirtschaften sahen sich Witwer zur schnellen Wiederverheiratung gezwungen. Hierdurch kam eine neue Autorität ins Haus, der man sich klaglos unterzuordnen hatte.

In Großfamilien wurden Todesfälle dagegen oft dadurch aufgefangen, dass Tanten, Onkel oder auch Großeltern die Sorgepflichten für die Kinder bis zu deren Volljährigkeit übernahmen.

-

Auf dem Weg zur Kleinfamilie

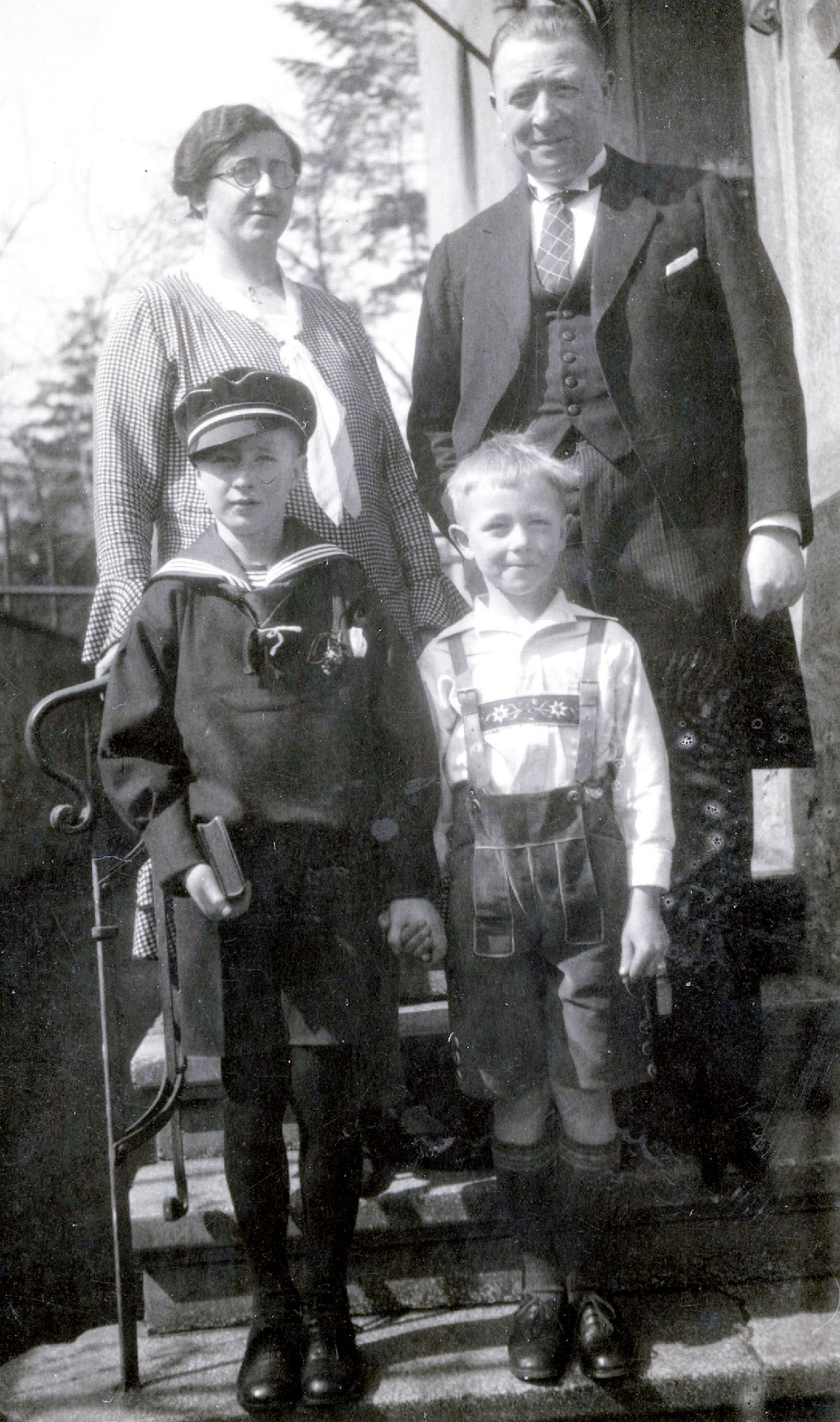

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts veränderte sich das Familienbild. Die bürgerliche Kleinfamilie und mit ihr eine lange Ausbildungsphase der Kinder entwickelte sich zum Ideal.

Der »Trend zur Zweikinderfamilie« war zunächst eher ein städtisches denn ein ländliches Phänomen. Eine erhöhte elterliche Fürsorge und Zuwendung bot Kindern und Jugendlichen nun größere Entfaltungsmöglichkeiten und Freiräume. Auch der damals schichtenübergreifend üb liche autoritäre elterliche Erziehungsstil milderte sich allmählich ab.

Die Entwicklung beschränkte sich keineswegs auf das bürgerliche Milieu. Bereits 1925 zählten fast 20 Prozent der Arbeiterhaushalte nur noch zwei, weitere 28 Prozent drei Kinder. Auch im Arbeitermilieu hatte sich die Kleinfamilie mehrheitlich etabliert.

Familie Jungk mit den Töchtern Brigitte und Helga um 1926 in Trier © NS-DOK, Köln

-

Bürgerliches Leben in Köln-Mauenheim

Die Kölner Familie Fahlbusch war eine typische bürgerliche deutsche Familie, die von den Zielen und der Politik des NS-Regimes und in weiten Teilen wohl auch von dessen Ideologie überzeugt war.

Der Vater arbeitete als Empfangschef im renommierten Kölner Hotel »Excelsior«. Dadurch konnte die Familie ein gutbürgerliches Leben führen, das auch durch die Wirtschaftskrise nicht wesentlich beeinträchtigt wurde.

1921, 1924 und 1926 wurden die Söhne Werner, Hans und Horst geboren. 1934 zog die Familie in eine Neubausiedlung nach Köln-Mauenheim.

Religion spielte bei den evangelischen Fahlbuschs lediglich eine untergeordnete Rolle. Die Kirche wurde nur selten besucht, Weihnachten aber stets mit hohem Aufwand gefeiert.

-

Erster Weltkrieg und Militarismus

Arthur Fahlbusch nahm als Unteroffizier am Ersten Weltkrieg teil. Nach Kriegsende wurde er Mitglied im antirepublikanischen und nationalistischen »Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten«.

Seinen drei Söhnen erzählte er abends gern und intensiv von seinen Kriegserlebnissen. Außerdem verschlangen sie die damals weitverbreiteten Bücher über die angeblich unbesiegte Reichswehr und deren »Ruhmestaten« zwischen 1914 und 1918. Unter dem Weihnachtsbaum fand sich reichlich Kriegsspielzeug, mit dem Werner, Hans, Horst und deren Freunde mit Begeisterung spielten.

Militarismus einschließlich der Klage über die »Schmach von Versailles« waren – wie in ungezählten anderen deutschen Haushalten auch - ein selbstverständlicher Bestandteil des Familienlebens.

-

Arthur Fahlbusch mit seinem SA-Sturm auf »Propagandafahrt« zur Reichstags-»Wahl« am 30. März 1936 © NS-DOK, Köln

Uniformparade im Familiengarten: Arthur Fahlbusch in SA-Uniform mit seinen Söhnen Horst, Werner und Hans (v.l.n.r.), 1. Juli 1934. Die beiden Älteren tragen ihre Jungvolk-Uniform. © NS-DOK, Köln

-

Aktiv im NS-Staat

Im März 1934 wurde Arthur Fahlbusch Mitglied der SA. Stolz ließ er sich in SA-Uniform ablichten, beteiligte sich aktiv an Propagandaaktionen und nahm auch sonst rege am Leben seines SA-Sturms teil. Mutter Gertrud gehörte der NS-Frauenschaft an.

Das Ehepaar förderte den Eintritt der Söhne ins Jungvolk, der stets zum frühestmöglichen Zeitpunkt vollzogen und mit einer perfekten Uniform auf dem weihnachtlichen Gabentisch gefeiert wurde. Der jüngste Sohn Horst wurde gar schon mit acht Jahren Jungvolk-Mitglied. Damit war die gesamte Familie Fahlbusch politisch organisiert und aktiv.

-

Uniformen als Zeichen der NS-Verbundenheit

Arthur Fahlbusch war begeisterter Fotograf. Er dokumentierte nicht nur das familiäre Leben, sondern auch die »großen« politischen Ereignisse in Köln. Die Rheinlandbesetzung und die Besuche von NS-Größen waren besonders beliebte Motive.

Aus vielen der überlieferten Fotos ist die große Euphorie ablesbar, die die Familie für den NS-Staat hegte. Tatsächlich profitierte sie ja von dessen angeblichen Leistungen, denn die beschauliche Siedlung in Mauenheim, in der die Fahlbuschs seit 1934 lebten, war neu gebaut worden.

Hitler-Besuch am 28. März 1936: Gertrud Fahlbusch mit ihren Söhnen Hans, Horst und Werner (v.l.n.r.) an einem Fenster des Hotels »Excelsior« mit Blick auf den Dom. (oben) »Der Führer kommt!«: Familie Fahlbusch in gemeinsamer Jubelpose mit »Deutschem Gruß«. © NS-DOK, Köln

-

»Man wächst in das Leben hinein.«

Die politische Einstellung der Eltern übertrug sich zwangsläufi g auf die Söhne. Obwohl kaum über politische Fragen offen diskutiert wurde, war jedem Familienmitglied klar, dass sich der Vater viel vom NS-Regime versprach: Adolf Hitler sollte jenen Sieg erringen sollen, der ihm im Ersten Weltkrieg versagt geblieben war.

Die Fahlbuschs blieben »gutbürgerlich« und wurden zugleich zu Trägern des NS-Regimes.

-

»Politik – das haben wir nur so mitgekriegt, und das war für uns normal.«

Horst Fahlbusch, 2008 -

FAMILIE ALS LEBENSWELT

FAMILIE ALS ORT DER ANPASSUNG

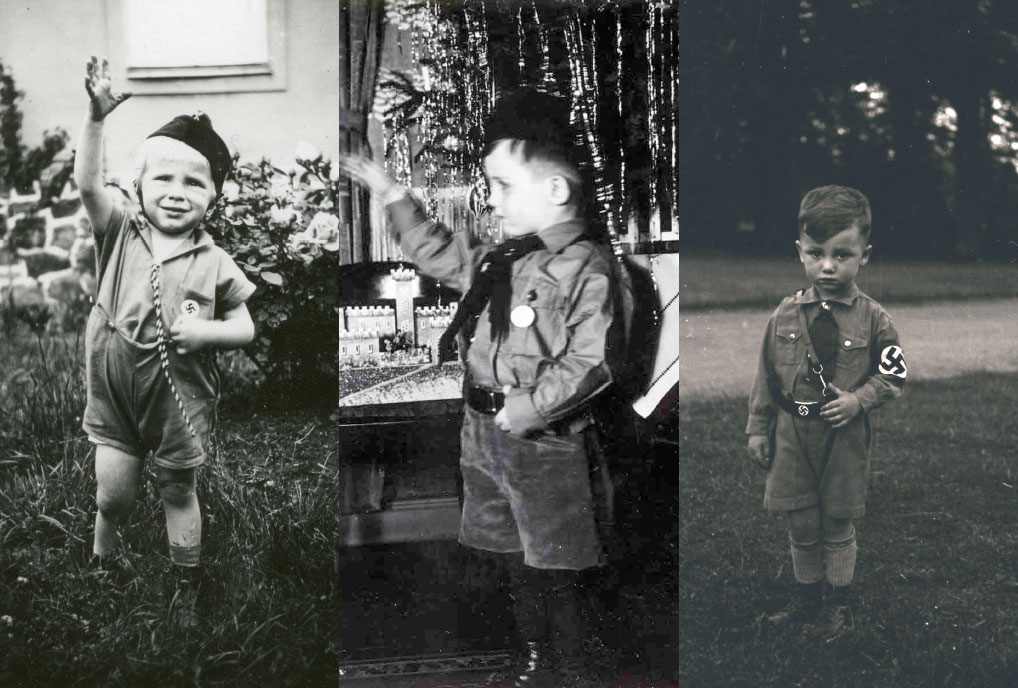

Schon die Kleinsten wurden regimebejahend eingekleidet. Der knapp 3-jährige Hermann im Juli 1933 in Weenzen © NS-DOK, Köln Der 5-jährige Erich aus Essen an Weihnachten 1935 © NS-DOK, Köln Ein Junge in Brühl, um 1933 © Stadtarchiv Brühl

Nationalsozialismus als Chance?

In vielen Familien zeigte sich nach 1933 eine zunehmende Bereitschaft, die Kinder in die Hitlerjugend eintreten zu lassen.

Zahlreiche Eltern waren vom Nationalsozialismus überzeugt oder sahen in ihm nach Jahren tiefer Krisen zumindest die Chance auf eine bessere Zukunft. Andere hatten dagegen aus politischen, religiösen oder sozialen Gründen erhebliche Akzeptanzprobleme. Sie wurden verstärkt umworben.

Das NS-Regime merkte bald, dass eine aggressive und diffamierende Propaganda kaum Erfolge zeigte. Mit veränderter Strategie gaukelten sie den Eltern daher Kooperationsbereitschaft vor.

Schließlich waren es auch die Kinder selbst, die der Hitlerjugend beitreten wollten. Gerade politisch eher desinteressierte Eltern stimmten einem solchen Anliegen oft schnell zu.

-

Zwischen Arbeitslosigkeit und Parteikarriere

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise bedrohten viele Familien. Das NS-Regime versprach eine blühende Zukunft. Hierauf hoffte auch Familie Brenner aus Bonn.

Vater Adolf Brenner war seit Ende der 1920er-Jahre arbeitslos. Es drohte ein steiler sozialer Abstieg. Einerseits gläubiger Katholik, andererseits nationalistisch eingestellt, trat er 1933 der NSDAP bei. Er wurde Blockwart und fand nun schnell einen Arbeitsplatz.

Der 1929 geborene Sohn Eduard wurde umgehend in der NS-»Kükenschar« angemeldet und zum frühestmöglichen Zeitpunkt Mitglied im Jungvolk. Dass er auch zur Erstkommunion ging und danach Messdiener wurde, empfand niemand in der Familie als Widerspruch. Auch im Freundeskreis und in der Nachbarschaft wurde das so gehandhabt.

-

»In kameradschaftlicher Verbundenheit«

Ende August 1934 nannte Reichsjugendführer Baldur von Schirach in einer Rundfunkansprache jene »drei großen Faktoren«, die bei der Erziehung der Jugend künftig »in kameradschaftlicher Verbundenheit« zusammenarbeiten müssten: Elternhaus, Schule und Hitlerjugend.

Das erweckte den Anschein, als ob der Einfluss der Eltern unangetastet bleiben sollte. Damit war die neue Leitlinie vorgegeben, um Misstrauen gegenüber der Hitlerjugend abzubauen. Die Eltern sollten beruhigt und dazu gebracht werden, ihren Kindern eine Mitgliedschaft zu erlauben.

-

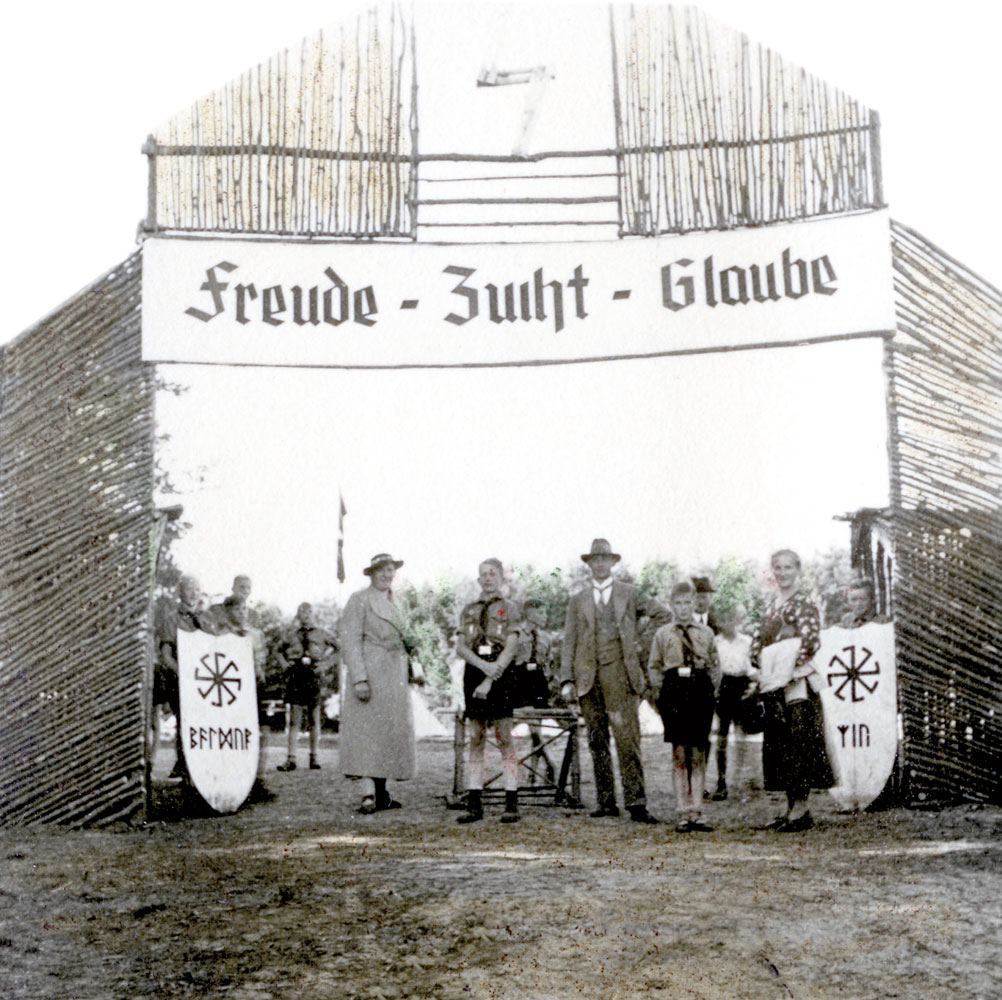

Werbung Zeltlager

Angesichts der dramatischen Auswirkungen der Wirtschaftskrise war es in vielen Familien nicht möglich, den Kindern Abwechslung oder gar Urlaub zu bieten. Das versuchte die Hitlerjugend auszunutzen.

Sie appellierte an die Eltern »Schickt uns eure Jungen!«. Zugleich versprach sie, in großen Zeltlagern eine ideale Freizeit zu bieten und die Kinder dort »vorzüglich« zu verpflegen. »Wir bringen euch frische und gesunde Kerls zurück.«

Auch Eltern, die dem NS-Regime sonst kritisch gegenüberstanden, nahmen solche Angebote an, wenn sie ihren Kindern derartige Möglichkeiten nicht bieten konnten.

-

Auf dem Weg zum Kirchenfeind und Antisemiten

Günther Roos wurde 1924 geboren und wuchs in der rheinischen Kleinstadt Brühl auf. Seine ausgeprägt katholische Familie war zunächst recht wohlhabend, verlor durch den Leichtsinn von Vater Anton jedoch das gesamte Vermögen. Ohne Geld und Beschäftigung musste 1929 die geräumige Wohnung aufgegeben werden.

Etwa zur gleichen Zeit fand Anton Roos – eigentlich ein völlig unpolitischer Mensch – den Weg zur NSDAP. Schon bald trat er aus der Partei wieder aus, um im Frühjahr 1933 erneut Mitglied zu werden. Günther und sein drei Jahre älterer Bruder Gustav wurden fortan »katholischnationalsozialistisch « erzogen. Schon am »Tag von Potsdam « trat der Achtjährige im März 1933 ins Jungvolk ein.

Familie Roos hatte stets freundschaftliche Kontakte zu jüdischen Nachbarn gepfl egt. Unter dem prägenden Einfluss des Vaters entwickelt sich Günther nun aber zu einem ausgesprochenen Antisemiten und Kirchenfeind.

-

FAMILIE ALS LEBENSWELT

FAMILIE ALS ORT DES WIDERSTEHENS

Gefährliche Verweigerung

Nur wenige Familien verweigerten sich dem NS-Regime. Sie entzogen sich den Werbeversuchen der Nationalsozialisten, die Kinder in der Hitlerjugend anzumelden. Das NS-Regime ging daher mehr und mehr dazu über, offenen Druck auf sie auszuüben.

Das galt in besonderem Maße für Familienväter, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren. Sie wurden unmissverständlich aufgefordert, Töchter und Söhne in konkurrierenden Jugendorganisationen ab- und stattdessen in der Hitlerjugend anzumelden. Ansonsten drohte der Verlust des Arbeitsplatzes.

-

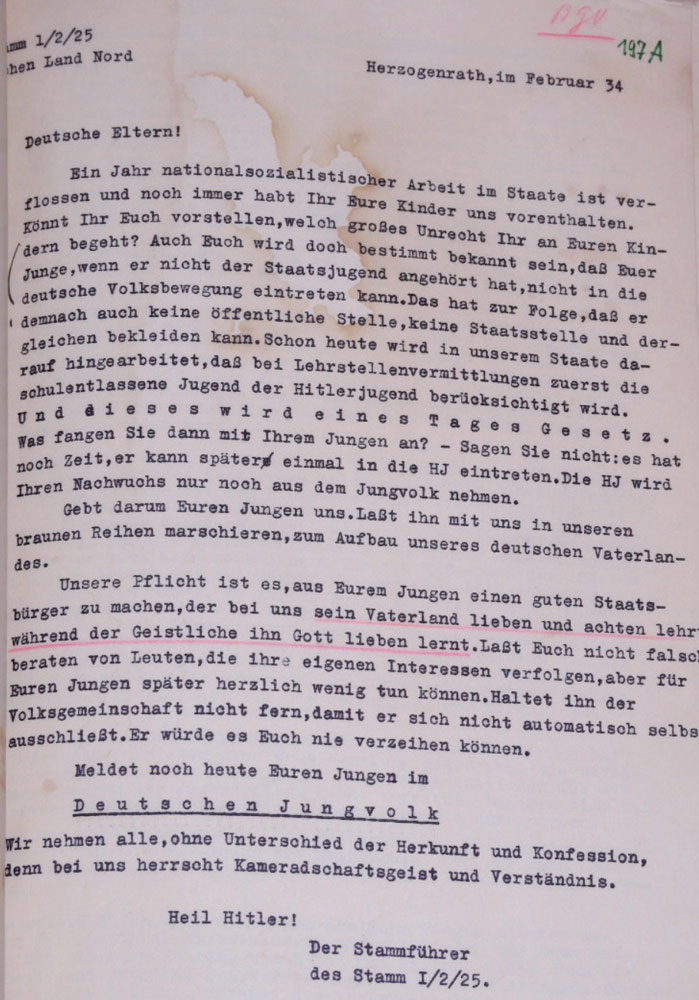

»Sagen Sie nicht, es hat noch Zeit.«

Ohne jegliche Rechtsgrundlage schürten HJ-Führer bei Eltern die Angst, sie würden ihren Kindern bei Verweigerung eines HJ-Beitritts die Zukunft verbauen.

Auch wenn der HJ das Ausüben solchen Drucks eigentlich verboten war, hatte ihr Vorgehen Erfolg. Immer mehr Lehrherren gaben tatsächlich nur noch HJ-Mitgliedern einen Ausbildungsplatz. Viele Eltern sahen sich daher genötigt, ihre Kinder im Jungvolk anzumelden, obwohl sie sie lieber beispielsweise den konfessionellen Jugendorganisationen anvertraut hätten. « trat der Achtjährige im März 1933 ins Jungvolk ein.

-

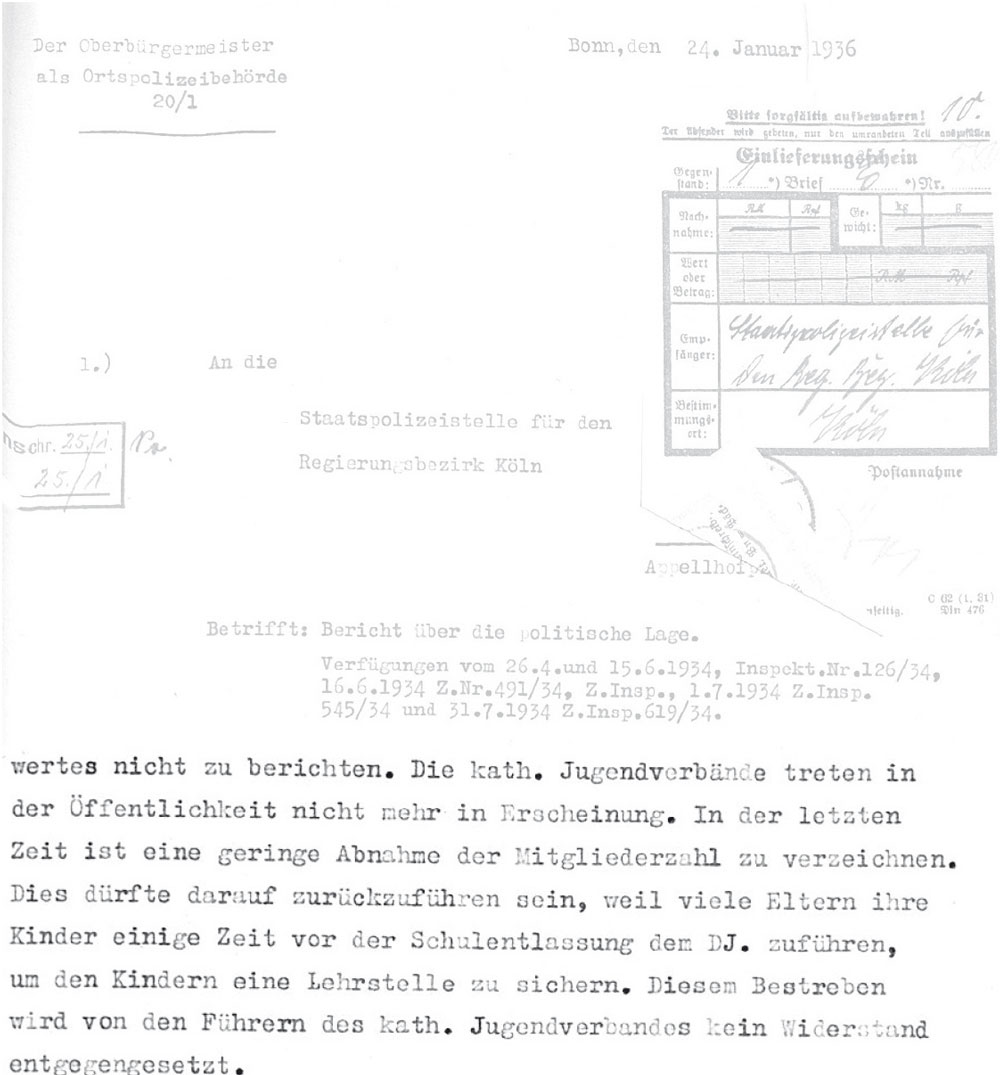

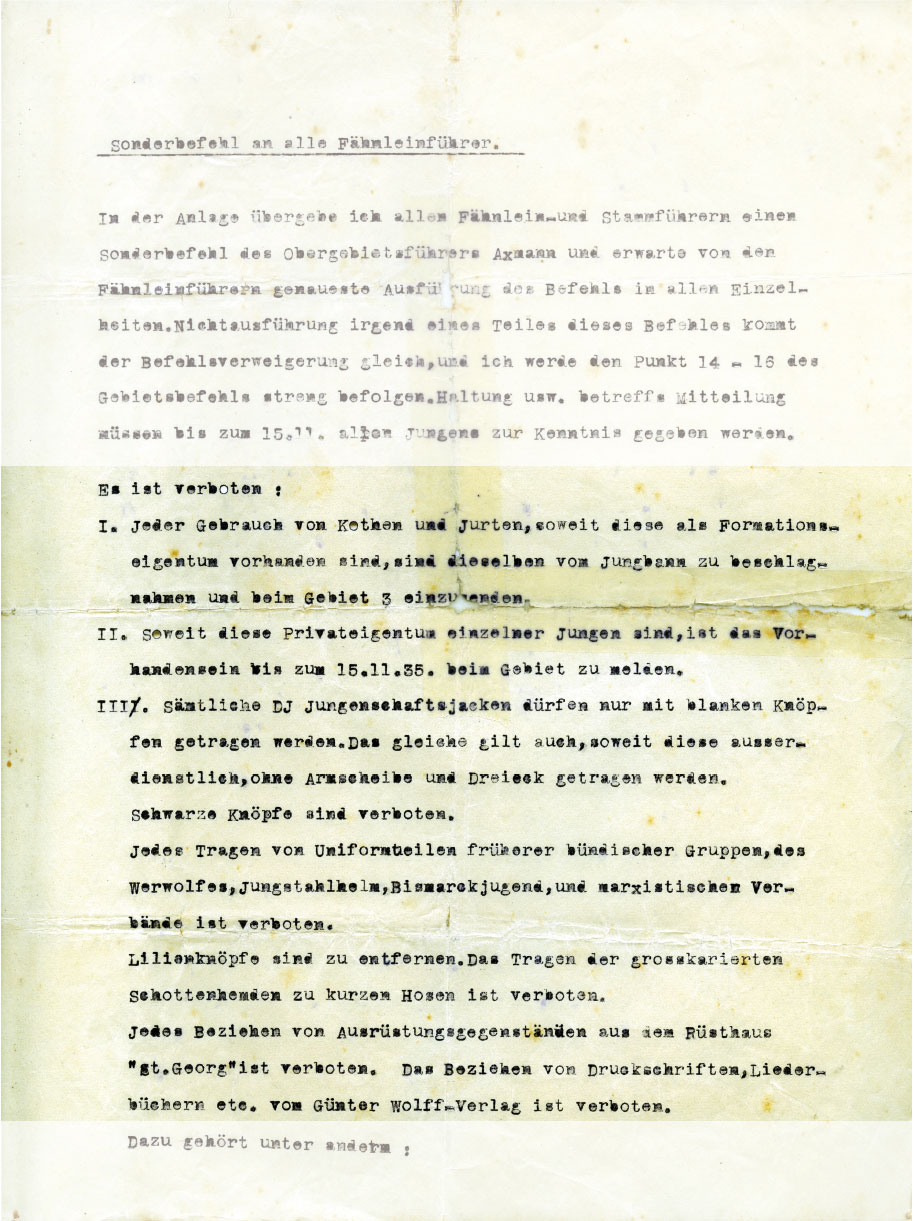

Druck auf Beamte erhöht

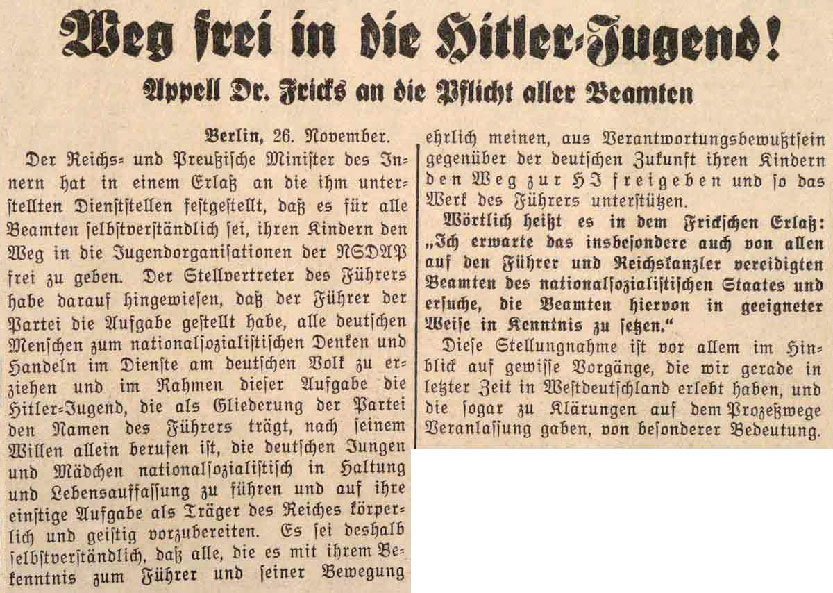

Ab 1935 wurde massiver Druck auf Beamte ausgeübt, ihre Kinder aus konfessionellen Verbänden abzumelden und der Hitlerjugend zuzuführen. Andernfalls wurde ihre »Staatstreue« in Zweifel gezogen.

Reichsinnenminister Frick gab einen Erlass heraus, wonach Beamte für eine HJ-Mitgliedschaft ihrer Kinder verantwortlich waren. Im Januar 1936 wurde diese Forderung auf Wehrmachtsangehörige ausgedehnt.

Eine Weigerung konnte zu Kündigungen führen – und zwar lange, bevor eine solche Mitgliedschaft verpflichtend wurde. Kündigungen wurden sowohl von Firmen als auch staatlichen Stellen ausgesprochen.

-

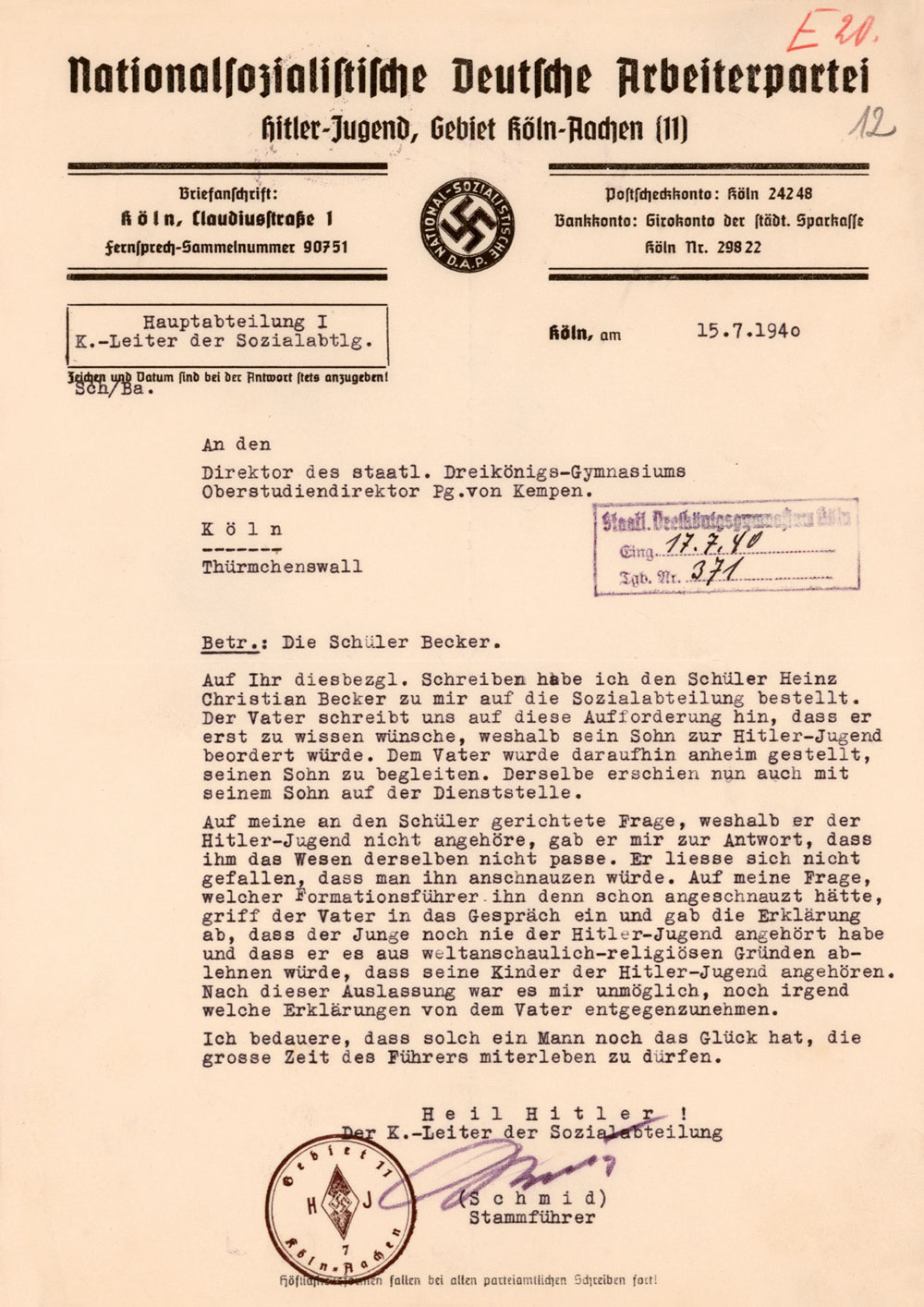

Ein prinzipientreuer Studienrat

Constantin Becker unterrichtete seit 1914 am Kölner Humboldtgymnasium. Als strenggläubiger Katholik und weil er aus seiner Meinung kein Hehl machte, sah sich der vierfache Vater nach 1933 Repressalien ausgesetzt. Ab 1938 geriet er mit dem NS-Regime in direkten Konflikt. Trotz Aufforderung weigerte er sich, der NSDAP und dem NSLB beizutreten sowie eine NS-Zeitung zu abonnieren.

Konsequent verbot der beamtete Studienrat seinen Söhnen »aus weltanschaulich-religiösen Gründen« den Eintritt in die Hitlerjugend. Daraufhin wurde seine Entlassung betrieben. Er überstand aber – wenn auch gesundheitlich beeinträchtigt – mehrere Versuche, ihn in den Ruhestand zu versetzen.

Im Juli 1945 kehrte Constantin Becker in den Schuldienst zurück und wurde – nicht zuletzt wegen seiner Haltung während der NS-Zeit – zum Oberstudienrat befördert.

-

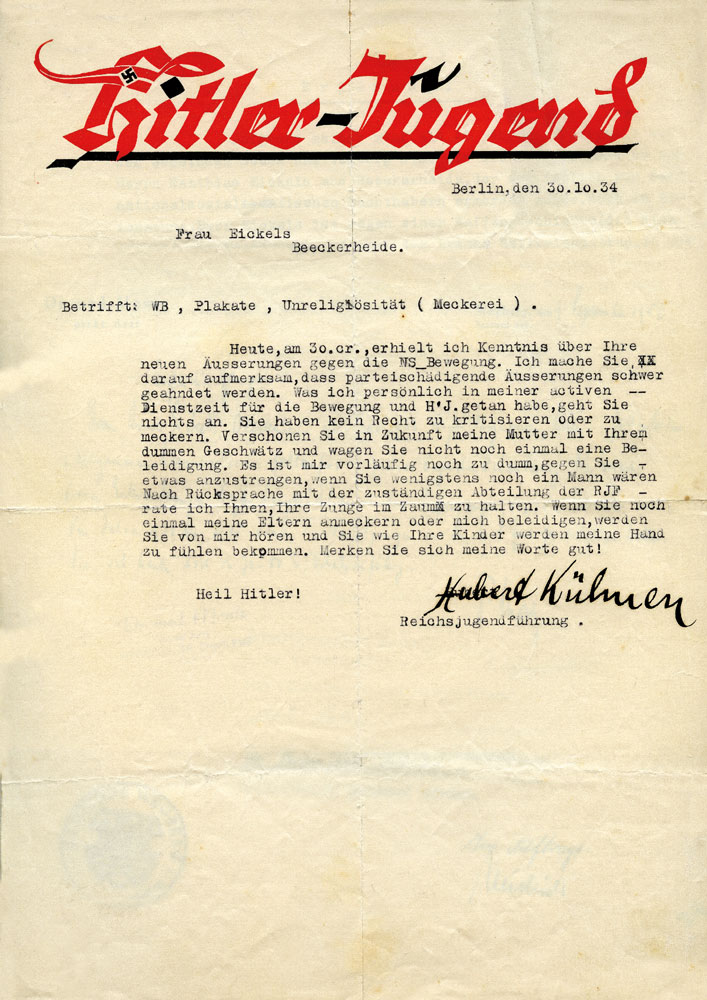

Eine unerschütterlich gläubige Familie

Familie Eickels lebte in dem kleinen Dorf Beeckerheide am Niederrhein. Vater Mathias arbeitete als Reichsbahnbeamter, Mutter Anna war Hausfrau und kümmerte sich um die vier Kinder.

Die Familie Eickels war tief im katholischen Glauben verwurzelt und lehnte das NS-Regime ab. Sie verweigerte jegliche Beteiligung an den zahlreichen Sammlungen von NS-Organisationen. Dadurch geriet sie in Schwierig keiten mit den örtlichen NS-Vertretern.

Die Konsequenzen waren weitreichend: Vater Matthias wurde mehrfach strafversetzt. Während des Krieges wurde er im KZ Dachau interniert, wo er 1942 umkam. Der 1918 geborene Sohn Josef war 1933 zwar für einige Monate HJ-Mitglied, wechselte dann aber zu den katholischen St. Georgs-Pfadfindern. Das führte zu Konflikten im Dorf und am Gymnasium in Erkelenz, von dem er kurz vor dem Abitur im Herbst 1936 verwiesen wurde.

-

-

-