-

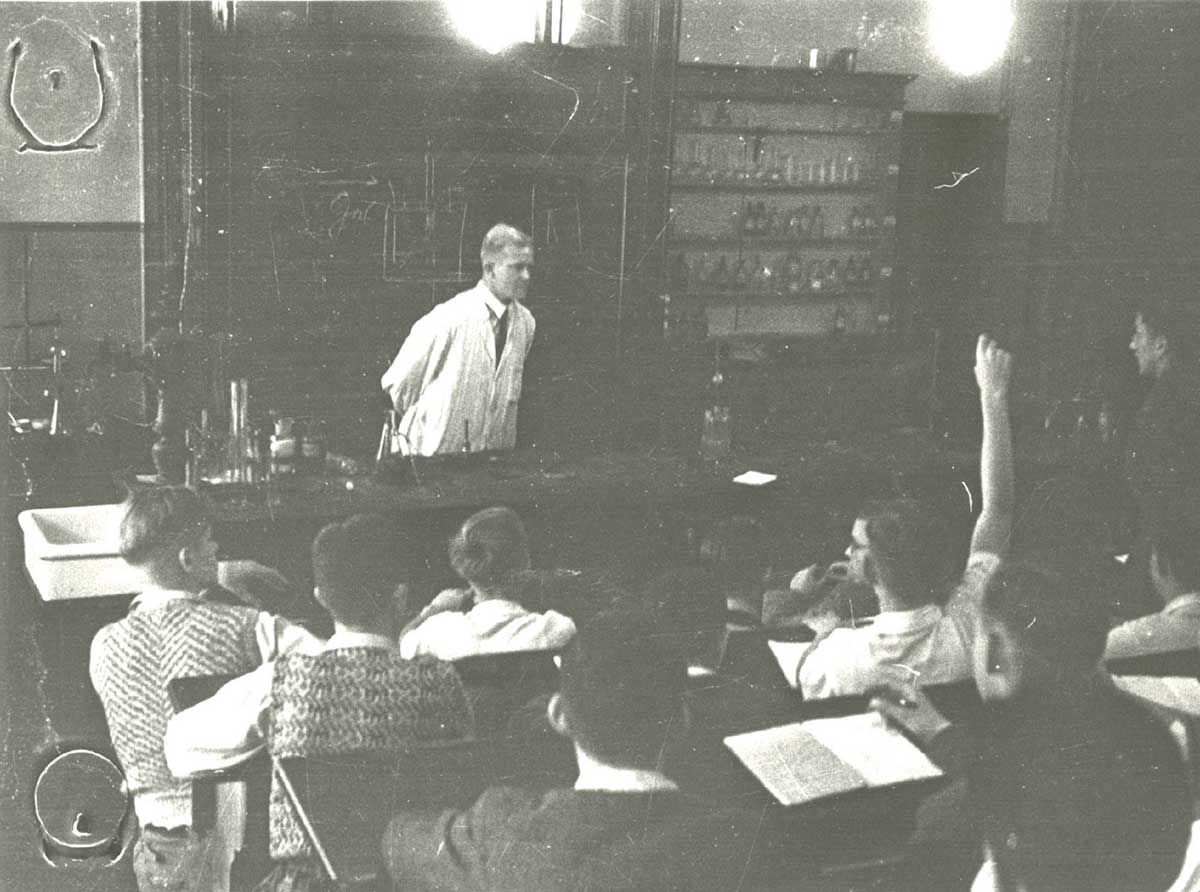

Und der Lehrer kommt in Uniform. Klasse VIIIb der evangelischen Volksschule Bochold II in Essen am 24. Mai 1933 © Stadtarchiv Essen, 200-25-004

Schule

-

Schule

SCHULE UND BILDUNGSCHANCEN

Schulbesuch unter erschwerten Bedingungen

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besuchten fast 90 Prozent der Heranwachsenden in Deutschland eine Volksschule. Der Wechsel auf eine weiterführende Schule war kaum möglich, denn die meisten Eltern konnten das Schulgeld von monatlich 20 RM nicht aufbringen.

Sowohl in Bauerndörfern als auch in großstädtischen Arbeitervierteln galt die Schule oft als lästige Beschränkung. Die Kinder mussten auf Feldern oder im Haushalt mitarbeiten, um so zum gemeinsamen Familieneinkommen beizutragen. Dahinter hatte der regelmäßige Schulbesuch häufig zurückzustehen.

-

Ausflug der katholischen Volksschule Glehn, um 1932/33. Das Kollegium vor dem mit Schülern besetzten Bus. © Stadtarchiv Korschenbroich

Lehrer als Autoritäten

Die Modernisierung bedeutete auch in ländlichen Gebieten erhöhte Mobilität und verbesserte Kommunikation. Gerade in diesen Punkten konnten Volksschullehrer ihre größere geistige Aufgeschlossenheit und ihren Erfahrungsschatz im Umgang mit dorffremden Mächten nutzen. Sie wurden zu Vermittlern zwischen der überschaubaren dörflichen Lebenswelt und der unbekannten Außenwelt.

Das erhöhte ihren Status erheblich. In kurzer Zeit wurden aus oft belächelten »Dorfschulmeistern« Autoritäten, die mit zunehmendem Selbstbewusstsein dörfliche Führungsaufgaben für sich reklamierten. Sie führten Vereine, dirigierten Chöre und wurden auch in der (Dorf-)Politik aktiv. Das alles blieb nicht ohne Einfluss auf ihr Verständnis als Lehrer und den Schulunterricht.

-

Stadt-Land-Gefälle

Allgemeinverbindliche schulische Standards blieben auch im beginnenden 20. Jahrhundert noch lange aus. Insbesondere die Unterschiede zwischen Stadt und Land waren hinsichtlich der Lehrer-Schüler-Relation und der Differenzierung der Schultypen immens.

Auf dem Land gab es fast nur Volksschulen, die kaum Übergangsmöglichkeiten zu weiterführenden Schulen boten. Schülerinnen und Schüler vom 1. bis 8. Schuljahr wurden zumeist in einem, höchstens jedoch zwei Klassenzimmern mit oft mehr als 60 Kindern unterrichtet.

In den Städten setzten sich hingegen zunehmend differenzierte Volksschulen mit sieben oder mehr Klassen und weniger Schülern durch.

Noch 1931 wurden nur 13 Prozent der Volksschüler in Klassen mit lediglich 30 bis 40 Schülern unterrichtet, immerhin noch 7 Prozent in solchen mit mehr als 60. Auch 1940 waren weiterhin etwa 60 Prozent aller Volksschulen ein- oder zweiklassig.

-

Das 2. Schuljahr der Dreilindenschule in Essen, 1937 © NS-DOK, Köln

Konfessionelle Kontrolle

Nach 1918 ließ sich eine liberale Schulpolitik nicht durchsetzen. Die durch das Kaiserreich geprägte Bevölkerung bejahte weiterhin obrigkeitsstaatliche Strukturen als gewohnte Ordnung. Der »Weimarer Schulkompromiss« garantierte den Bestand konfessionell ausgerichteter Schulen und blockierte eine inhaltliche Modernisierung des Volksschulwesens.

Insbesondere die Dorfschulen blieben unter kirchlicher Kontrolle. Dem hatten sich nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer zu fügen. Deshalb zeigten sich viele von ihnen für Aufstiegsmöglichkeiten empfänglich, die sich aus der beginnenden Modernisierung auf dem Land ergaben. Vor allem das kirchenfeindliche NS-Regime bot Lehrern nach 1933 neue Perspektiven..

-

Ungleiche Bildungschancen

Ein freierer Zugang zur Bildung sollte zwischen 1918 und 1933 die Chancengleichheit erhöhen. Schulgelderlass, Lernmittelfreiheit und Stipendien sollten auch ärmeren Schülern den Besuch von höheren Schulen ermöglichen.

Das gelang jedoch nur in Ansätzen. 1931 stammten nur etwa 5 Prozent der höheren Schüler aus Arbeiterfamilien. Die Bildungschancen wurden auch vom jeweiligen Wohnort mitbestimmt. Auf dem Land blieben die Volksschulen in ihrer Bedeutung unangetastet. Der Besuch weiterführender Schulen war wenigen Hochbegabten und vor allem den Honoratiorenkindern vorbehalten.

Zwischen 1918 und 1933 bestand in der schulischen Bildung eine große Kluft zwischen Versprechen und Wirklichkeit.

-

Uta Heinemann an ihrem ersten Schultag in Essen, 1934

Hans Weber an seinem ersten Schultag in Gladbeck, 1932

© NS-DOK, Köln -

EIN BEISPIEL VON VIELEN

VOLKSSCHULE BOCHOLD II

Eine Schule im Dienst des NS-Regimes

Auf die »Erringung der äußeren Macht«, so forderte Adolf Hitler im Juli 1933, müsse die »innere Erziehung« der Deutschen »zur nationalsozialistischen Staatsauffassung« folgen. Entsprechend vielfältig waren die Versuche des NS-Regimes, Einfluss auf die zentrale Erziehungsinstanz »Schule« zu gewinnen.

Ein Beispiel hierfür ist die evangelische Volksschule Bochold II in Essen-Bergeborbeck. Die Schulchronik bemühte sich mit Blick auf das Schuljahr 1934/35 eifrig darum, die Regimetreue der Schule hervorzuheben. Den neuen Machthabern sei es gelungen, die Schule »aus ihrer einseitig unterrichtlichen Gesamthaltung« herauszuholen und »aktiv in den politisch-völkischen Lebenskampf unserer Nation« einzubinden.

-

»Die Schuljugend war gewaltig ergriffen.«

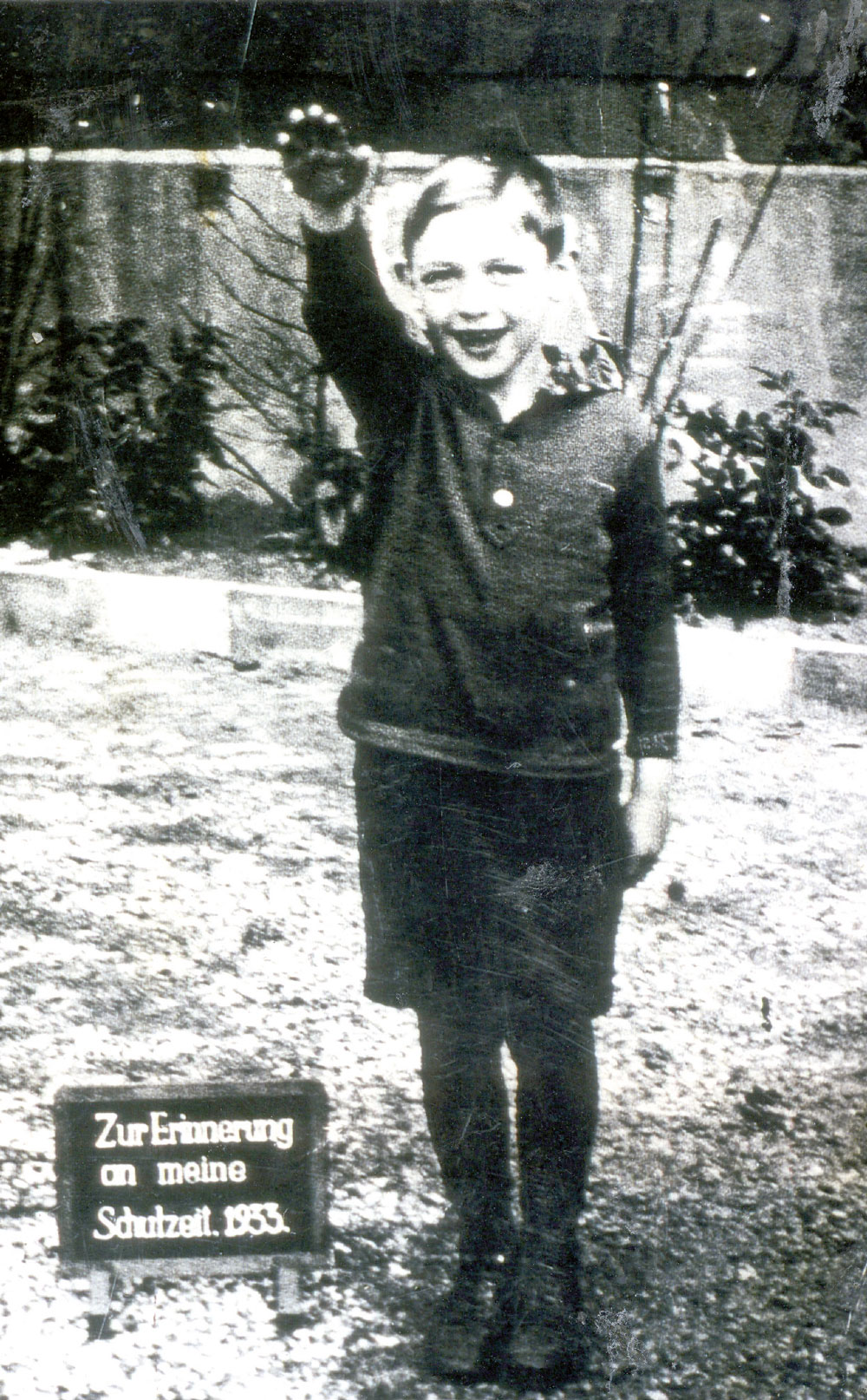

Nach der Machtübernahme schaffte die Schule rasch eine schwarz-weiß-rote Fahne an, die am 11. März 1933 erstmals gehisst wurde. Dass dies auf Kosten des Kollegiums geschah, wertete die Schulchronik als Zustimmung des gesamten Lehrkörpers.

Als der Reichspräsident zwei Tage später unmittelbar nach den Kommunalwahlen auch das Aufziehen von Hakenkreuzfahnen an öffentlichen Gebäuden erlaubte, lieh sich die Schulleitung in der Nachbarschaft umgehend eine solche Flagge aus, um sie stolz am Schulgebäude zu präsentieren. »Die Schuljugend war gewaltig ergriffen«, jubelte der Schulchronist. »Zwar verstanden die meisten Kinder die Tiefe der Ereignisse nicht, aber an Begeisterung waren die Kleinen nicht zu überbieten.«

-

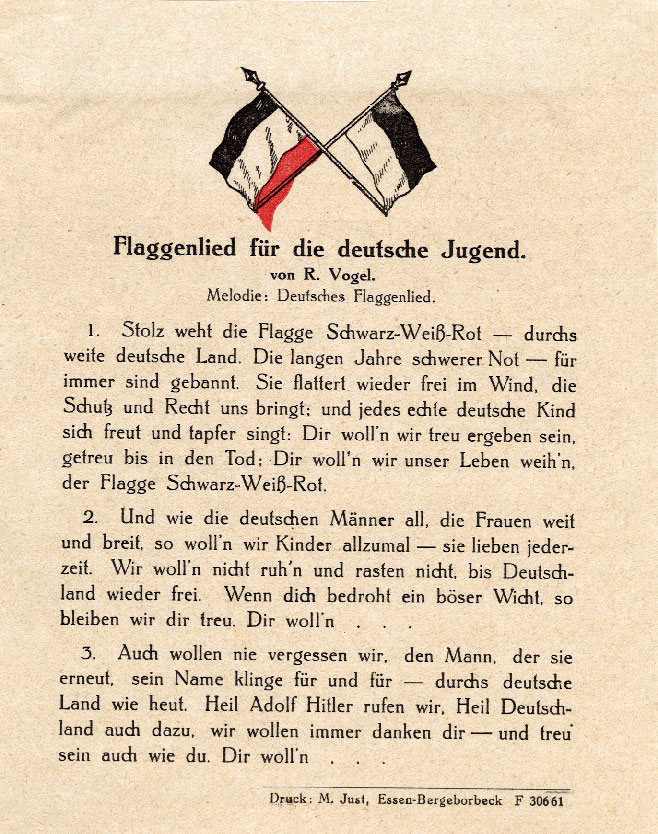

Flaggenlied der deutschen Jugend

Ein Lehrer der Schule, Rudolf Vogel, hatte ein »Flaggenlied für die deutsche Jugend« verfasst, das eigens gedruckt und an die Schüler verteilt wurde. Darin hieß es: »Heil Adolf Hitler rufen wir. Heil Deutschland auch dazu, wir wollen immer danken dir – und treu sein auch wie du.« Wochenlang wurde es im Unterricht eingeübt. Dass die Kinder das Gelernte – und vermutlich nicht immer Verstandene – auch außerhalb der Schule sangen, wurde als Erfolg verbucht.

-

Förderung des Jungvolks

Von Beginn an wurden Jungvolk und Jungmädel an der Schule massiv gefördert; nicht zuletzt deshalb, weil Lehrer Vogel zugleich als Gefolgschaftsführer im HJ-Oberbann Essen mitarbeitete. Gehörten im Juli 1934 erst 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Hitlerjugend an, waren es nach der von der Schule tatkräftig unterstützten »HJ-Frühjahrsoffensive« im März 1935 bereits 66 Prozent. Ein Jahr später waren fast 94 Prozent erreicht.

-

»Die H-J-Fahne weht zum ersten Male am neuen Mast.« Der Rektor bei seiner Ansprache am 23. Februar 1936 © Stadtarchiv Essen, 200-25-004

Verleihung der HJ-Fahne

Mit ihrer zur Schau gestellten NS-Nähe war die Schule keinesfalls eine Ausnahme. Viele Schulen wiesen stetig steigende Mitgliedszahlen in der Hitlerjugend auf.

Jenen Einrichtungen, die einen Wert von 90 Prozent aufwiesen, wurde die begehrte »HJ-Fahne« verliehen, die dann über dem Schulgebäude wehte. Während das in Essen erstmalig im November 1935 geschah, musste die Schule Bochold II noch bis zum 23. Februar 1936 auf die »feierliche Hissung« warten.

-

Schulleben im NS-Sinn

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Leben an der Schule den neuen Bedingungen angepasst und untergeordnet. Das Schulleben war nun laut Schulchronik »durch und durch völkisch-politisch« durchdrungen.

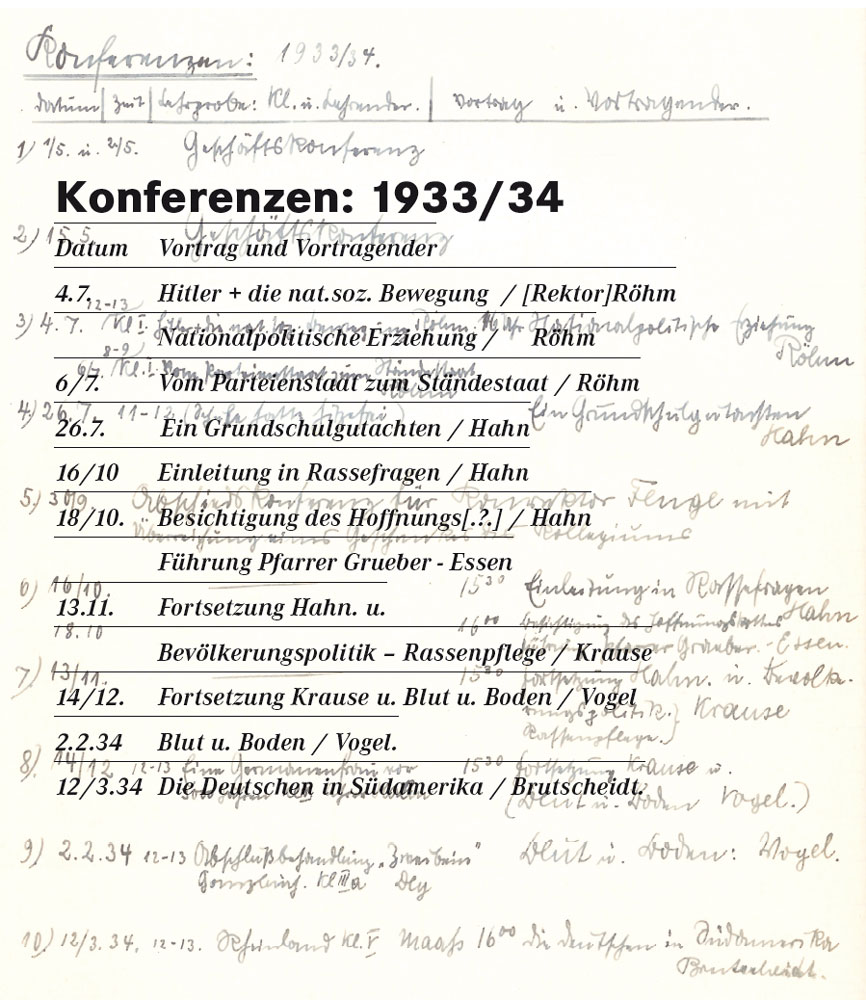

Jedes NS-Fest wurde in der Schule gefeiert, jede Rundfunkübertragung in »Gemeinschaftsempfang« im Treppenhaus gehört. Hinzu kamen regelmäßige Kinobesuche, bei denen sämtliche Schüler NS-Propagandafi lme zu sehen bekamen. Gleichzeitig wurde das Kollegium durch Vorträge in Lehrerkonferenzen auf die neuen zentralen Unterrichtsthemen vorbereitet.

So sollte das »ganz neue Erziehungsziel« erreicht werden, das die Schulchronik so defi nierte: »Erziehung des politischen Menschen, des Menschen, der bereit ist, alles einzusetzen für sein deutsches Volk im deutschen Lebensraum.«

-

»Alle Unterrichtsarbeit wurde öffentlich und bewußt im Geiste des Nationalsozialismus getan.«

Chronik der evangelischen Volksschule Bochold II in Essen, Schuljahr 1933/34 -

NS-FEIERN UND HJ-WERBUNG

Begeistert in die »neue Zeit«

Mit der Machtübernahme drang die NS-Ideologie ohne nennenswerte Widerstände massiv in die Schulen ein. Schulleitungen und Kollegien beeilten sich, ihrer Begeisterung über die »nationale Erhebung« Ausdruck zu verleihen und sich der »neuen Zeit« anzupassen. Jenen, die dagegen waren oder dem neuen Regime zumindest skeptisch gegenüberstanden, drohte die Rückstufung, Entlassung oder gar Inhaftierung.

Auch die meisten Schülerinnen und Schüler ließen sich schnell von der allgemeinen Begeisterung anstecken. Nachdem sie in den Jahren zuvor viel über die angeblich ungerechte Unterdrückung deutscher Interessen nach 1918 gehört hatten, wurde nun offen gefeiert. Viele Lehrer wähnten »den Retter des Vaterlandes « gekommen und jubelten: »Deutschland ist endlich erwacht!«

-

Der schulische Feierkalender

Die offiziellen »Leitgedanken zur Schulordnung« verlangten seit Dezember 1933, dass unter den Schülern eine »brausende Leidenschaft höchsten nationalen Stolzes« entfacht werden müsse. Um das zu gewährleisten, musste der Schulalltag für Politik und Propaganda geöffnet werden.

Die »Feiern des Reiches« wie etwa der »Tag der Machtergreifung «, Hitlers Geburtstag oder der »Tag der nationalen Arbeit« wurden nun ebenso mit großem NS-Pomp begangen wie die »Feiern im Jahreslauf« und die eigentlichen Schulfeiern. So entstand ein ausufernder Feierkalender, dessen aufwändige Vorbereitungen zu umfangreichem Unterrichtsausfall führten.

-

Feier anlässlich des »Anschlusses« von Österreich in der Kölner Volksschule Altleiningenweg, April 1938. »Deutschösterreich« ist mit Sand auf dem Schulhof umrissen. © NS-DOK, Köln

Fahnenappelle und NS-Symbolik

Der Feierkalender wurde durch in den Schulalltag integrierte feste Rituale ergänzt. Ob regelmäßige Fahnenappelle, häufiger »Gemeinschaftsempfang« von Rundfunk übertragenen Hitler-Reden oder Kinobesuche im Rahmen der »Jugendfi lmstunden«: Alle diese Maßnahmen dienten dazu, die NS-Ideologie in den Köpfen der Schüler zu verankern.

Auch die Tagespolitik wurde zum festen Bestandteil des Schullebens. Die Rückgliederung des Saarlands im Jahr 1935, der »Anschluss« Österreichs im April oder die Besetzung des Sudetenlandes im Oktober 1938: All diese Themen wurden im Unterricht feierlich behandelt.

-

Klassenfoto der Kölner Volksschule Poller Hauptstraße, um 1936. Auf der Schrifttafel an der Wand heißt es: »Hitlerjungen sind zäh wie Leder, fl ink wie Windhunde, hart wie Krupp-Stahl.« – angelehnt an ein Zitat aus der Rede Adolf Hitlers vor der Hitlerjugend im Rahmen des NSDAP-Reichsparteitages 1935. © NS-DOK, Köln

Klassenfoto der evangelischen Volksschule Bochold II in Essen-Bergeborbeck, Frühjahr 1935. An der Wand hängt ein großformatiges Plakat zur »Frühjahrsoffensive 1935« der Hitlerjugend. © NS-DOK, Köln

Werbung für die Hitlerjugend

Die Schulen wurden zum zentralen Rekrutierungsfeld für die Hitlerjugend, wobei eine aktive Unterstützung durch die Lehrkräfte erwartet wurde. Weigerten sie sich, drohte ihnen die Beurlaubung.

So wurde es zur Normalität, dass in den Schulen massiv für Jungmädel und Jungvolk geworben wurde.

Der Mindener Regierungspräsident machte im April 1934 sämtlichen Lehrkräften zur Pfl icht, »die Werbung für die Hitler-Jugend mit allen Kräften zu unterstützen. « Viele Pädagogen bedurften keiner solchen Anregung und wurden in Eigeninitiative für die Hitlerjugend aktiv.

-

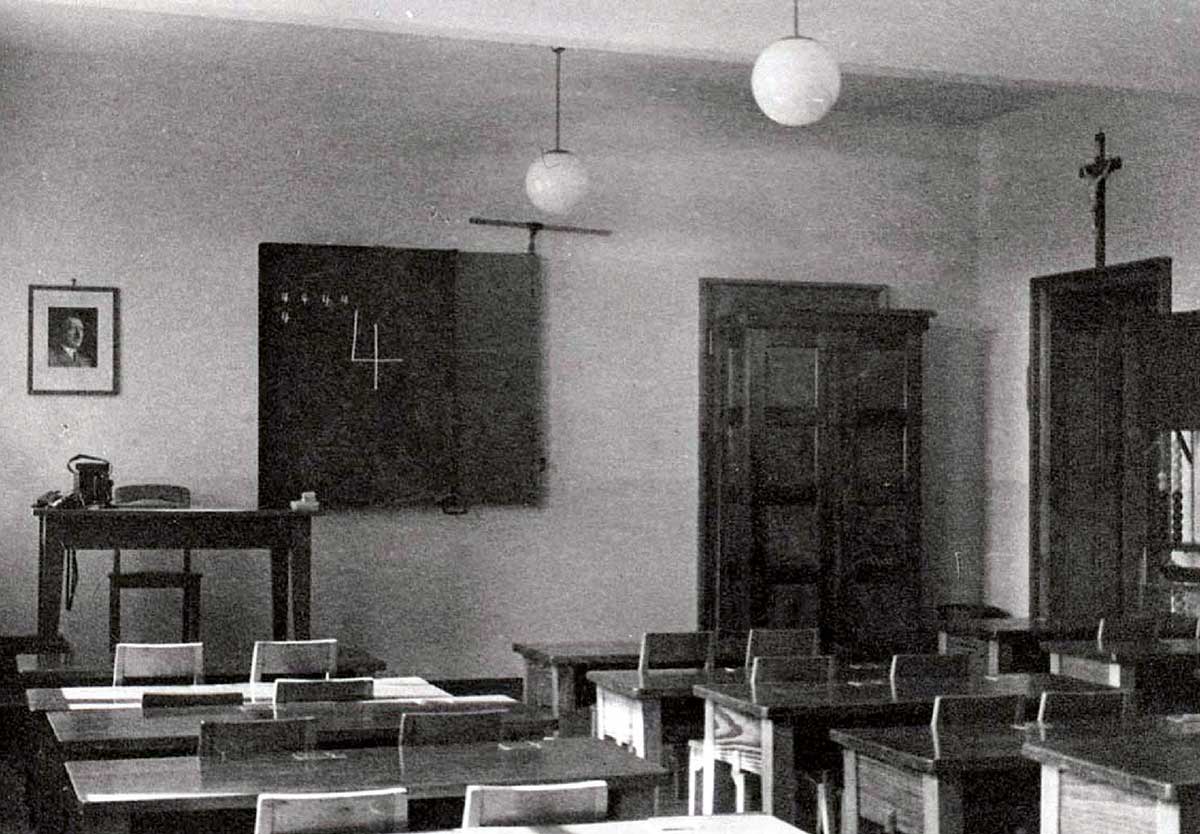

Verdrängung der Religion

Die katholische Kirche stellte für das NS-Regime im schulischen Bereich eine ernsthafte Konkurrenz dar. Seit Frühjahr 1935 wurde deren Bekämpfung intensiviert und religiöse Erziehungseinflüsse schrittweise aus dem Schulalltag verbannt.

Ab Juli 1935 durften keine Schulmessen mehr während der Schulzeit stattfi nden und an kirchlichen Feiertagen untersagten die Schulbehörden Schülern den Kirchbesuch.

Seit Ende 1935 mussten die Kruzifixe zunehmend Hitlerbildern weichen und wurden an weniger exponierte Plätze im Klassenzimmer verbannt. Nach Ostern 1939 verschwanden sie völlig aus den Schulen.

Auch die Erteilung von Religionsunterricht wurde erschwert. Zum 1. September 1937 durften Geistliche keinen Katechismusunterricht mehr an Volksschulen erteilen; er blieb weltlichen Lehrkräften vorbehalten.

-

INDOKTRINATION UND WEHRERZIEHUNG

»Antreten zum Flaggenappell«: Oberstufenschüler von drei Gymnasien aus Bad Godesberg, Essen und Köln während ihres »Nationalpolitischen Lehrgangs« in der Jugendherberge im saarländischen Ludweiler, 1936 © NS-DOK, Köln

»Charakterbildung mit typisch deutschen Zügen«

Die Inhalte der schulischen Erziehung wurden schnell den Forderungen des NS-Staates angepasst. Ziel war es nun, »die Jugend zu dem Staatsbürger zu erziehen, den das neue Deutschland « brauche. Es ging künftig weniger um Wissensvermittlung, als um »Charakterbildung mit typisch deutschen Zügen«. So sollte eine »aktive Mitarbeit am Staat« sichergestellt werden.

Der Schulunterricht erfuhr nach 1933 eine immense Politisierung und Ideologisierung. »Rassenkunde« und Wehrerziehung wurden zu zentralen Bestandteilen und fanden so den Weg in das Denken und Handeln der Schüler.

-

»Grenzwanderung« im Rahmen eines »Nationalpolitischen Lehrgangs« im saarländischen Ludweiler, 1936. Das jenseits liegende französische Lothringen wurde von deutscher Seite beansprucht. © NS-DOK, Köln

Nationalpolitische Schulung

Am 21. Juli 1933 wies der Oberpräsident der Rheinprovinz die Schulen an, ihre Schülerinnen und Schüler »im Sinne der nationalen Regierung zu selbstlosen, opferbereiten, pfl ichttreuen und vaterlandsliebenden deutschen Menschen zu erziehen«.

Der gesamte Unterricht sollte sich an der »geschichtlichen Lage der Gegenwart« orientieren, was insbesondere für Fächer wie Religion, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Biologie und Leibesübungen gefordert wurde.

Anfang Oktober 1933 wurden dreiwöchige »Nationalpolitische Lehrgänge« für Oberstufenschüler eingeführt. In deren Rahmen sollten Schüler in Jugendherbergen unter Lagerbedingungen und mit strengem »Dienstplan« indoktriniert werden.

-

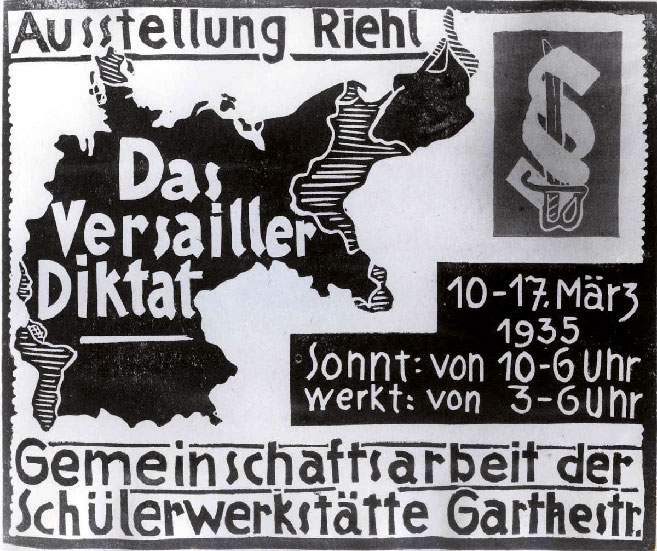

»Schülerwerkstatt« als Propagandainstrument

Die Kölner Volksschule Garthestraße gab sich besonders regimetreu. Neben äußerlich beeindruckenden NS-Feierstunden zeigte sie sich auch in der Vermittlung propagandistischen Gedankenguts im Schulunterricht besonders eifrig.

Als vorbildlich galt NS-Beobachtern dabei eine »Schülerwerkstatt «, die erfolgreiche »Erziehungsarbeit zu bewusstem Deutschtum« leiste. Anfang 1935 wurden dabei Inhalte und Folgen des Versailler Vertrages behandelt und die Ergebnisse in einer selbstproduzierten Ausstellung »Das Versailler Diktat« präsentiert. Im Mittelpunkt stand dabei die angeblich ungerechte Behandlung Deutschlands durch das um gebende »Europa in Waffen«.

-

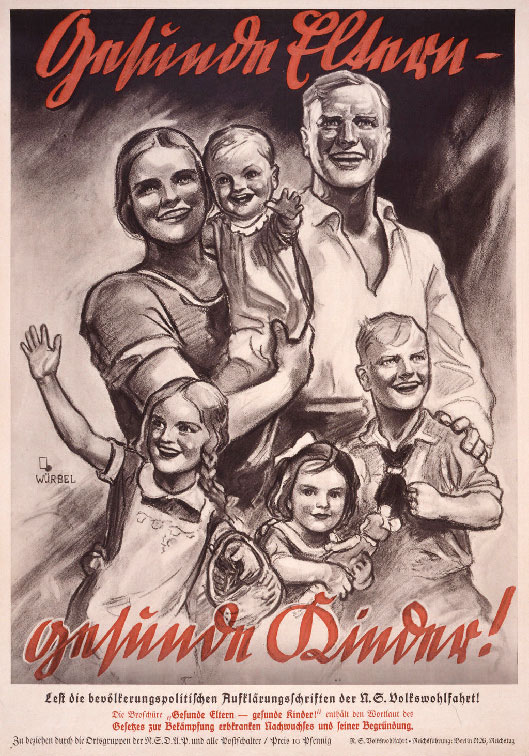

Rassenideologie im Schulalltag

Über die große Bedeutung rassenideologischer Inhalte im Schulunterricht wurde offen gesprochen. Die Tagespresse berichtete im Oktober 1933 über einen Erlass des preußischen Erziehungsministers, dass »zur Vermittlung der für die Erneuerung unseres Volkes unerläss lichen Erkenntnisse « in allen Schulen Vererbungslehre, Rassenkunde, Rassenhygiene, Familienkunde und Bevölkerungspolitik fächerübergreifend zu behandeln seien.

Der neue NS-ideologische Lehrstoff wurde für Abschlussprüfungen künftig verbindlicher Inhalt.

Das 4. Schuljahr der Kölner Volksschule Siegburger Straße, März 1934. An der Tür im Hintergrund hängt – neben einem Hitler-Portrait – das Plakat »Gesunde Eltern – Gesunde Kinder«. Mit der Präsentation einer strahlenden Idealfamilie mit vier Kindern sollte für das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« vom 14. Juli 1933 geworben werden. Das Gesetz legte fest, dass als »erbkrank« geltende Menschen auch gegen ihren Willen sterilisiert werden konnten. © NS-DOK, Köln

-

Das 5. Schuljahr der Kölner Volksschule Garthestraße, 1936. Die Mädchen stellen demonstrativ Hefte der »Hilf mit!« zur Schau, an der Wand ist ein Teil einer Hakenkreuzfahne sichtbar und auf der Tafel im Hintergrund steht: »Der Jude ist nicht ein Deutscher.« Indoktrination in Reinkultur! © NS-DOK, Köln

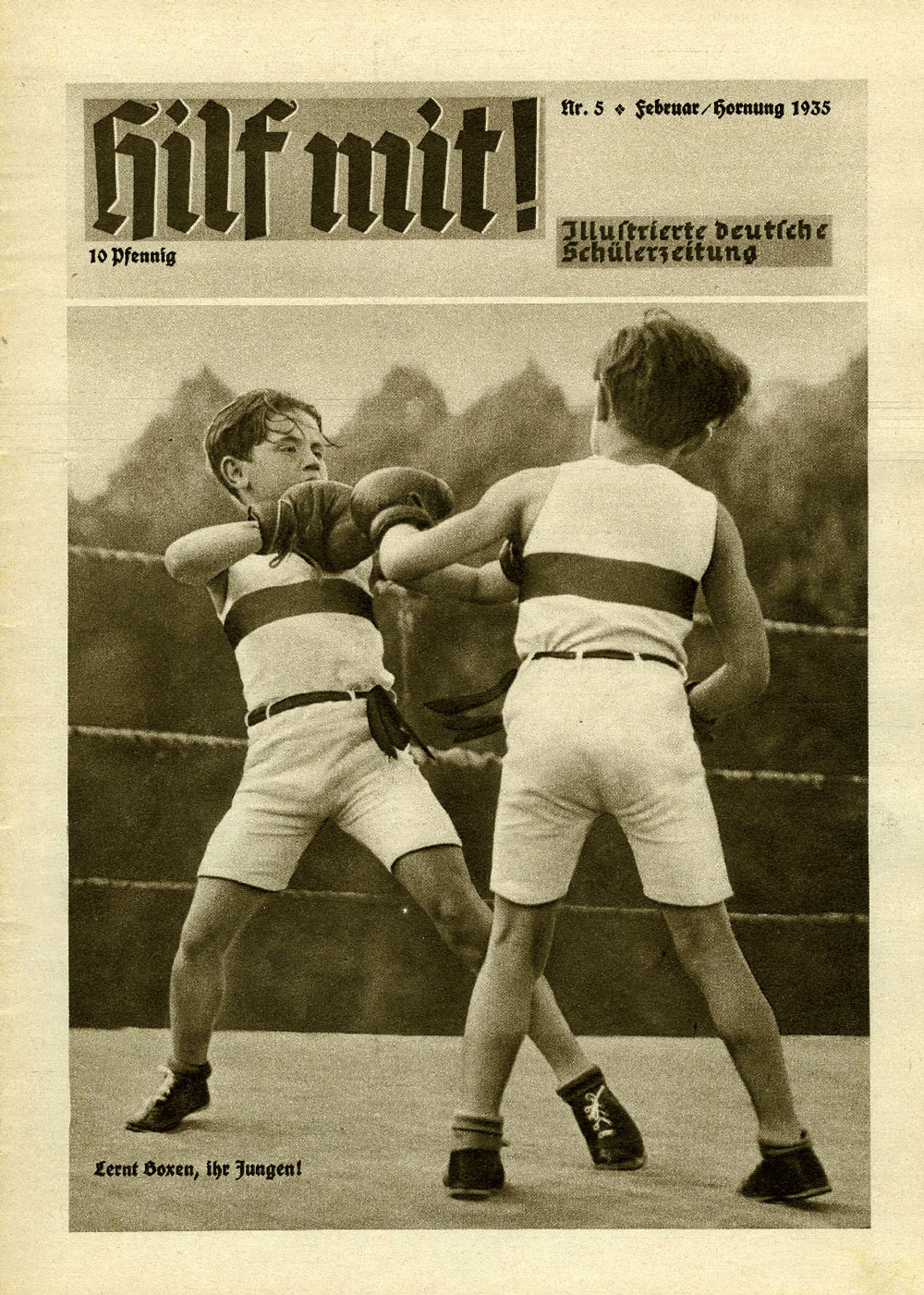

Schülerzeitschrift als Erziehungsmittel

Im Oktober 1933 erschien die erste Ausgabe der vom NS-Lehrerbund herausgegebenen Schülerzeitschrift »Hilf mit!«. Sie wurde als Ergänzung im Unterricht eingesetzt, da viele Schulbücher aus NS-Sicht für die NS-Erziehungsideale als unbrauchbar galten.

Die hochprofessionell gestaltete Zeitschrift erreichte eine Aufl age von bis zu 5,4 Millionen Exemplaren. Neben Belehrendem und Unterhaltendem standen immer wieder politische und rassenideologische Inhalte.

Um sämtliche Schüler zu erreichen, wurde für die Sechs bis Zehnjährigen die altersgerechte, stärker bebilderte »Deutsche Jugendburg« verbreitet.

-

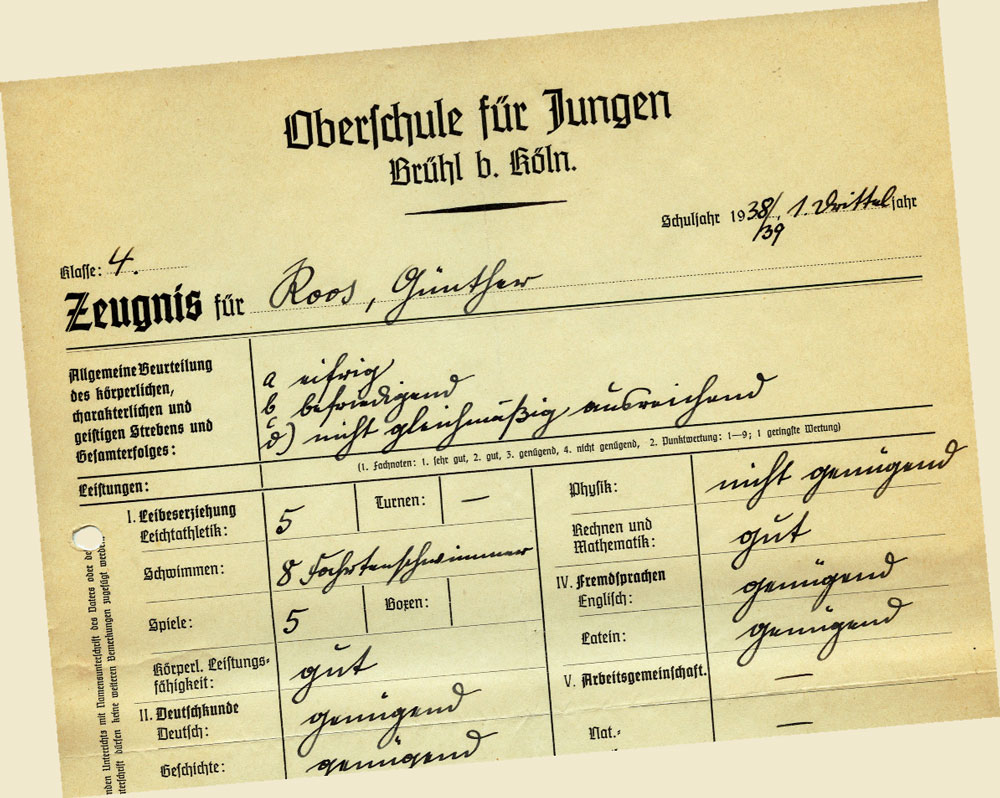

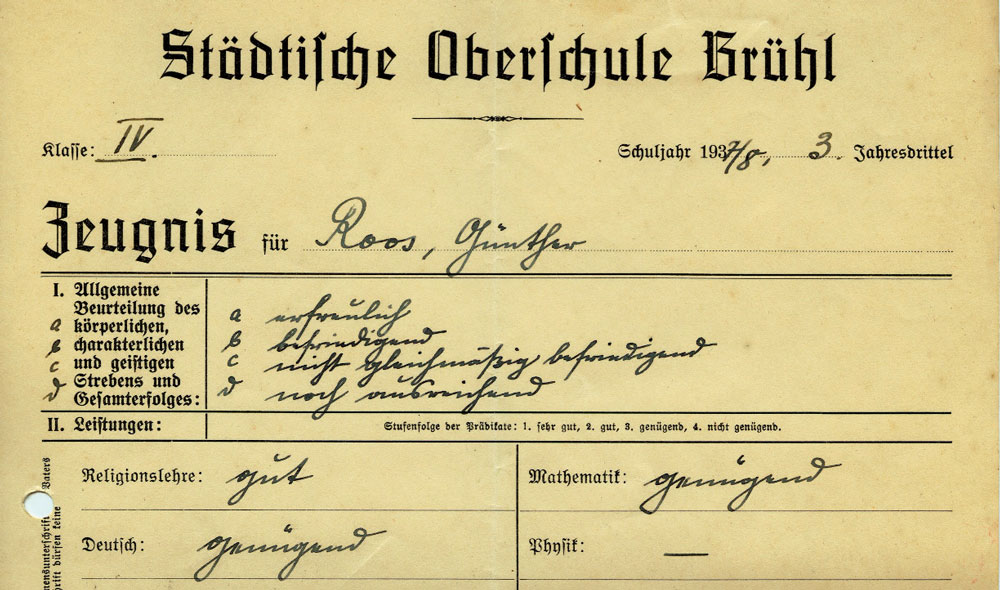

Religion und Sport tauschten von 1937/38 auf 1938/39 die Plätze im Zeugnisformular und Boxen stieg zum Unterrichtsfach auf. © NS-DOK, Köln

Sportunterricht als Wehrerziehung

Der Wehrmacht sollten künftig »körperlich bereits tadellos vorgebildete junge Menschen« zu Verfügung stehen. Daher wurde vorgeschrieben, in deutschen Schulen keine »geistreichen Schwächlinge« zu erziehen, sondern durchtrainierte junge Männer.

Hierfür wurde der Sportunterricht massiv aufgewertet, von zwei auf fünf Wochenstunden verlängert und so zum wichtigsten Schulfach. Das kam auch darin zum Ausdruck, dass das Fach im Zeugnis an die erste Stelle rückte und in fünf Einzelfächer – darunter Boxen – aufgeteilt wurde.

Auch Keulenwurf mit Handgranaten-Attrappen, Geländesport und Schießübungen wurden nun zu Unterrichtsgegenständen. Bei der »Aufzucht« des »neuen Menschen« sollte auf Stubenhocker und Kranke künftig keinerlei Rücksicht mehr genommen werden.

-

-

-