-

DIE HITLERJUGEND VOR 1933

Führungsanspruch ohne Grundlage

1926 wurde die Hitlerjugend zur Parteijugend der NSDAP. Sie unterstützte deren Aktivitäten und beteiligte sich an den Straßenkämpfen mit den politischen Gegnern.

Durch die Wahlerfolge der NSDAP gewann sie zunehmend an Bedeutung und erhob Anspruch auf eine Vormachtstellung in der Jugendführung. Dieses Ziel konnte sie jedoch vor 1933 nicht erreichen.

Sie entwickelte sich immerhin zur größten Parteijugendorganisation der Weimarer Republik.

-

1926: Parteijugend der NSDAP

Die NSDAP versuchte erstmals 1922, eine eigene Jugendorganisation aufzubauen. Nach dem missglückten Hitlerputsch wurde sie im Jahr darauf mit der Partei aufgelöst.

Als sich die NSDAP 1925 neu gründete, konkurrierten mehrere Gruppierungen um die Anerkennung als Parteijugend. Durchsetzen konnte sich die »Großdeutsche Jugendbewegung«, die auf dem Parteitag 1926 in Weimar offi ziell als Parteijugend anerkannt und in »HitlerJugend « umbenannt wurde.

Zunächst war sie keine selbstständige Organisation, sondern der SAFührung unterstellt. Erst im Juni 1932 wurde diese Unterordnung aufgehoben. Gleichzeitig ernannte Hitler den 24jährigen Baldur von Schirach zum neuen Reichsführer der Hitlerjugend.

-

Kampf gegen Kommunismus und »Reaktion«

Die Hitlerjugend betrieb vor 1933 keine eigenständige Jugendarbeit, sondern unterstützte SA und NSDAP. Im Mittelpunkt standen der Kampf gegen Kommunismus und »Reaktion« sowie gegen das Weimarer Parteiensystem und den Versailler Vertrag. Die Hitlerjugend verteilte Flugblätter und führte Demonstrationen und Kundgebungen durch. Außerdem betätigte sie sich bei Veranstaltungen der NSDAP als »schlagkräftiger« Saalschutz.

Im Laufe des Jahres 1932 nahmen die politischen Auseinandersetzungen an Radikalität zu und wurden zunehmend auf der Straße ausgetragen. Dabei kamen nach Parteiangaben 21 HJAngehörige ums Leben. Ihr Tod wurde von der NSPropaganda zur Diffamierung der politischen Gegner genutzt. Nach 1933 wurden diese Toten als Märtyrer gefeiert und mit Denkmälern geehrt.

-

Anspruch auf Totalität

Die Aktivitäten der Hitlerjugend zogen anfangs nur wenige Jugendliche an. Bis zum Beginn der Weltwirtschaftskrise im Herbst 1929 traten ihr reichsweit lediglich 2.000 Jungen bei. Daher betrieb sie eine aggressive Mitgliederwerbung und versuchte – allerdings vergeblich –, andere Jugendbünde zum Beitritt zu bewegen.

Ab 1930 kamen der Hitlerjugend jedoch die Wahlerfolge der NSDAP zugute: Ende 1930 belief sich ihre Mitgliederzahl bereits auf 20.000, stieg bis Anfang 1932 auf über 42.000, um dann zum Ende des Jahres 100.000 zu erreichen. Gemessen an über 7 Millionen deutschen Jugendlichen blieb sie eine Randerscheinung. Dennoch erhob sie Anspruch auf Totalität. Sie verstand sich als einzige Jugendorganisation, die angeblich keine Einzelinteressen vertrat, sondern für »Volk« und »Staat« kämpfte.

»Hitlerjugend soll nicht Sammelbecken für eine Partei sein. Hitlerjugend soll die Zusammenfassung der zukünftigen Staatsbürger sein! (…) Mögen die bestehenden Jungenfronten darauf hinweisen, dass 40 Prozent ihres Wollens gut sei, so zwingen uns die restlichen Prozentsätze, auf die Vernichtung dieser Jungenfronten hinzuarbeiten.«

-

Ganz jungengemäß versuchte die Hitlerjugend, die 10-bis 14-Jährigen durch attraktive Angebote zu locken.

Jungvolk, NS-Schülerbund und Bund Deutscher Mädel

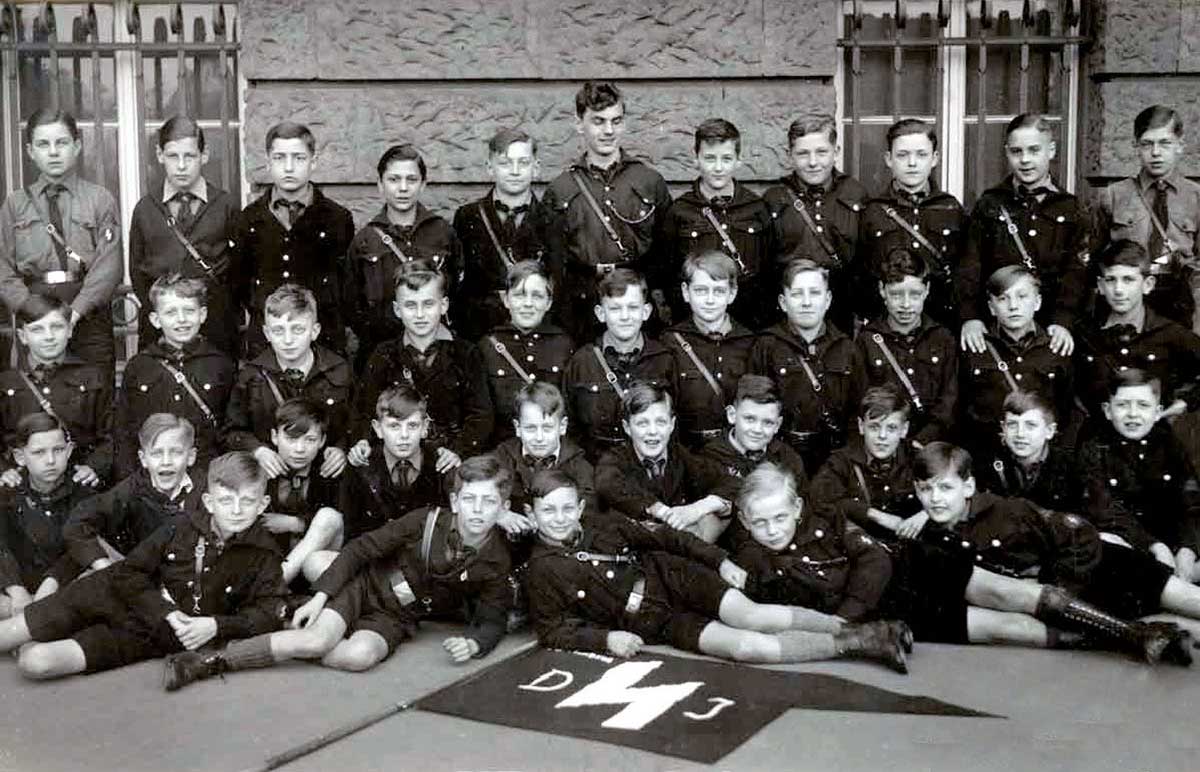

1928 wurde mit der »Jungmannschaft« eine Nachwuchsorganisation der Hitlerjugend für 10bis 14Jährige ins Leben gerufen, die 1931 als »Deutsches Jungvolk« eingegliedert wurde.

Weil an den meisten Schulen eine HJMitgliedschaft verboten war, bildeten sich seit 1927 informelle Schülergruppen, die sich im November 1929 zum NSSchülerbund zusammenschlossen. Er zählte Ende 1932 rund 14.000 Mitglieder und wurde im Mai 1933 in die Hitlerjugend überführt.

Für Mädchen wurden Ende der 1920erJahre »Schwesternschaften der Hitlerjugend« gebildet. Ihnen gehörten vorwiegend Geschwister von HJAngehörigen an. Sie unterstützten die Aktivitäten, kochten, nähten und versorgten die Verwundeten der zahlreichen Schlägereien.

1930 erfolgte mit der Umbenennung in »Bund Deutscher Mädchen in der HJ e.V.« eine selbständigere Arbeit. Bis 1931 waren erst 1.700

-

Machtdemonstration in Potsdam

Als die NSDAP bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 zur stärksten politischen Kraft geworden war, beanspruchte Adolf Hitler den Auftrag zur Regierungsbildung. Reichspräsident von Hindenburg erhob jedoch den Zentrumspolitiker Franz von Papen zum neuen Reichskanzler.

Zur Untermauerung des Machtanspruchs der NSDAP veranstaltete die Hitlerjugend am 1. und

2. Oktober 1932 in Potsdam einen »Reichsjugendtag«. Rund 60.000 Jugendliche marschierten über sieben Stunden lang durch die Stadt und hielten anschließend eine große Kundgebung im Stadion ab.

Trotz zahlreicher organisatorischer Mängel geriet die Veranstaltung zur ersten großen Machtdemonstration der aufstrebenden Hitlerjugend.

-

DIE HITLERJUGEND

MITGLIEDERENTWICKLUNG

Ausweitung des Machtbereichs

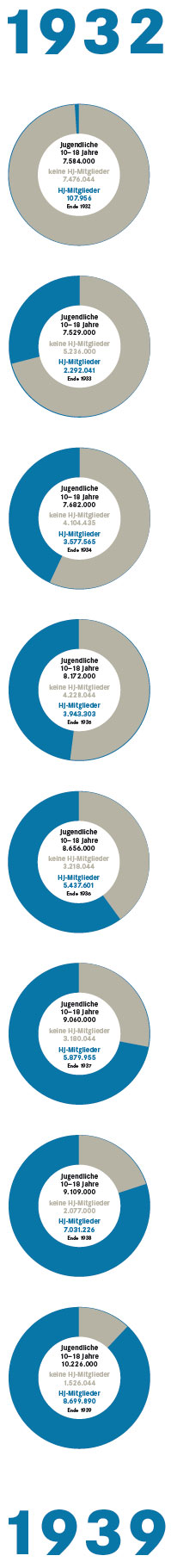

Nach der NS-Machtübernahme entwickelte sich die Hitlerjugend durch Werbung, Verbote und Zwänge von einer Parteijugend mit 100.000 Mitgliedern zu einer Massenorganisation mit mehr als 8 Millionen Angehörigen.

1939 wurde die Zugehörigkeit verpflichtend – allerdings nur für einzelne Jahrgänge und niemals für alle Jugendlichen. Trotzdem gehörten zu dem Zeitpunkt über 85 Prozent von ihnen der Hitlerjugend an.

-

Aus der Gruppe Essen-Süd der Deutschen Freischar wurde 1933 die Gefolgschaft 18/173 (Bergerhausen). Winterlager 1932 in der Jugendherberge auf dem Didoll im Sauerland, unten: an gleicher Stelle 1936. © NS-DOK, Köln

1933: Aufstieg zur Massenorganisation

Mit ihren 100.000 Mitgliedern war die Hitlerjugend Anfang 1933 die größte Parteijugendorganisation in Deutschland. Gegenüber den rund 5 Millionen Jugendlichen, die in anderen Vereinen organisiert waren, nahm sie dennoch nur eine Randstellung ein.

Im Laufe des Jahres 1933 schaltete die Hitlerjugend fast alle konkurrierenden Jugendverbände aus und übernahm einen Großteil ihrer Mitglieder. Einzig die katholischen Jugendverbände hatten durch den Schutz des Konkordats noch Bestand.

Die Hitlerjugend erhob nun einen Monopolanspruch auf Aktivitäten wie Zeltlager und Geländesport, die bisheriges Gruppenleben attraktiv gemacht hatten. Das bewog auch zahlreiche, eigentlich kritisch eingestellte Jugendliche zum Beitritt.

Hinzu kamen viele, die sich von der Euphorie der NS-Machtübernahme mitreißen ließen. Hierzu trug die massive Werbung der Hitlerjugend als angeblich neuer »Staatsjugend« bei. Große Unterstützung kam aus den Schulen, wo ganze Klassen beitraten.

-

1934/35: Angebote und Zwänge

Im Sommer 1934 wurde der »Staatsjugendtag« eingeführt. Alle 10- bis 14-jährigen HJ-Mitglieder hatten samstags keinen Schulunterricht mehr, sondern »Dienst«. Das führte zu vielen freiwilligen Beitritten.

Auf andere Jugendliche wurde Druck ausgeübt. Immer mehr Arbeitgeber forderten von Lehrlingen die HJ-Mitgliedschaft. Beamte mussten ihre Kinder anmelden. Und alle Jugendlichen, die im Verein Sport treiben wollten, mussten auch der Hitlerjugend angehören.

Ende 1934 waren das fast die Hälfte aller 10- bis 18-Jährigen. Danach stagnierte das Wachstum. Bei Jungvolk undJungmädeln stiegen die Zahlen durch die massive Werbung an den Schulen jedoch fast überall an. So wurde das Jungvolk die mitgliederstärkste Gliederung.

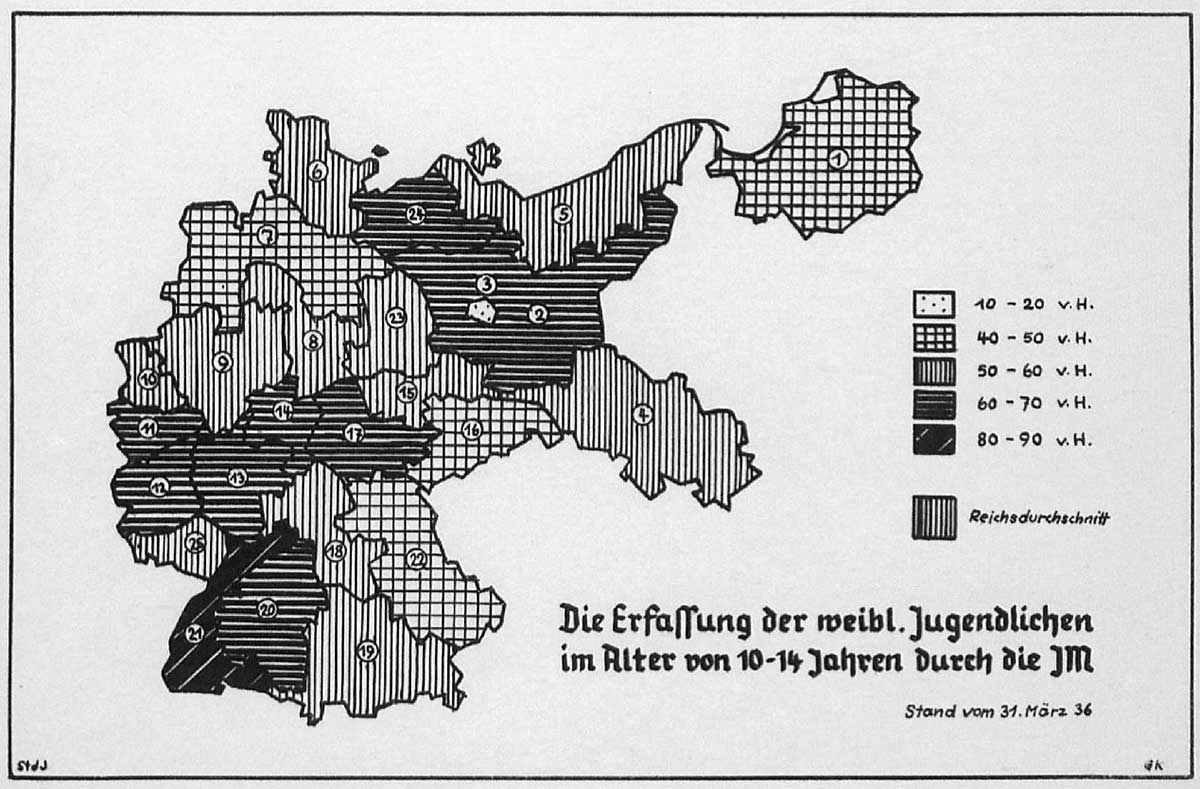

Mit Antritt einer Arbeitsstelle kehrten viele der Hitlerjugend den Rücken. Sie hatten nun weniger Zeit oder verloren das Interesse. Das galt vor allem für weibliche Jugendliche. Daher zählte der BDM mit Abstand die wenigsten Mitglieder.

-

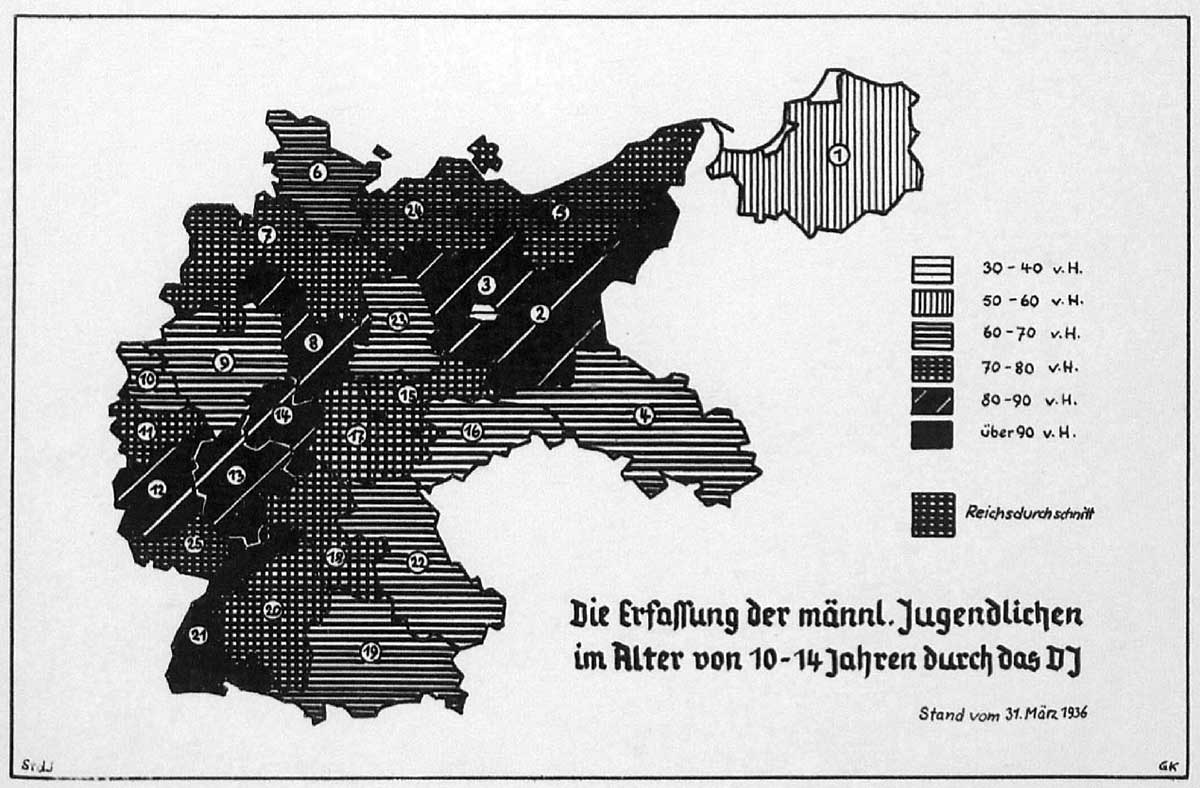

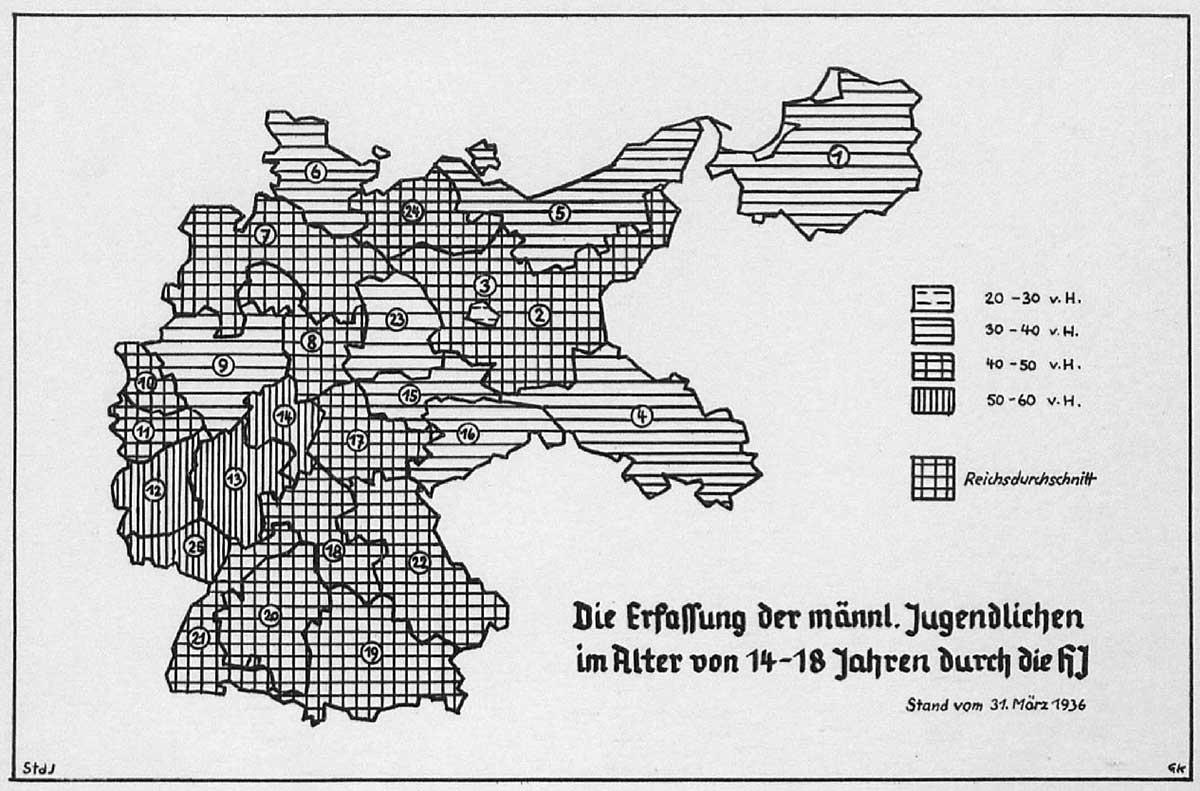

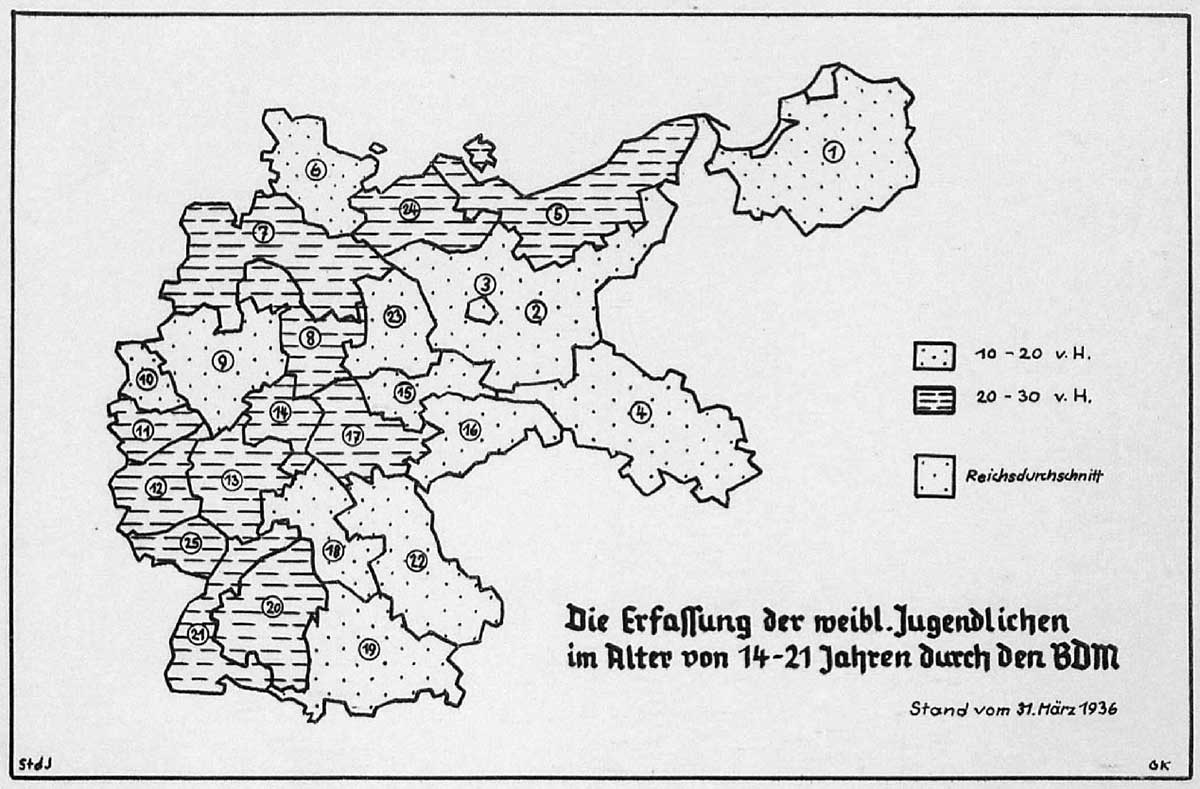

Die Reichsjugendführung gab im April 1935 die »Statistik der Jugend« heraus, in der anhand der Stärkemeldungen die Mitgliederentwicklung in den einzelnen Gebieten und Oberbannen dokumentiert wurde. Dies sollte Gebiete und Obergaue mit niedrigen Zahlen zu vermehrten Anstrengungen anspornen. © Bundesarchiv, BDC 32.40, 1936

-

1936 bis 1938: Mitgliedschaft wird normal

1936 wurde zum »Jahr des Deutschen Jungvolks« erklärt und stand ganz im Zeichen der Werbung um die 10-Jährigen. Die massive Propaganda zeigte Erfolg: 75 Prozent von ihnen wurden Mitglied – gegenüber 55 Prozent im Vorjahr.

Einen weiteren Aufschwung bewirkte das HJ-Gesetz vom 1. Dezember 1936. Künftig sollte die »deutsche Jugend« neben Elternhaus und Schule auch in der Hitlerjugend erzogen werden. Verpflichtend war die Mitgliedschaft damit aber noch nicht.

Dennoch trat 1937 fast der komplette Jahrgang 1927/28 ins Jungvolk ein, dem nun 82 Prozent aller 10- bis 14-Jährigen angehörten. 1939 stieg der Wert auf 95 Prozent; die Mitgliedschaft war zur Selbstverständlichkeit geworden. Bei den 14- bis 18-Jährigen waren 1937 hingegen lediglich 48,7 Prozent organisiert, 1939 schließlich 70,2 Prozent, wobei der BDM stets rund zehn Prozent hinter der HJ lag.

-

1939: Ende der Wahlfreiheit

Seit den Durchführungsverordnungen zum HJ-Gesetz vom 25. März 1939 war eine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend verpflichtend. Durch den Krieg und den damit einhergehenden Führermangel wurde die »Jugenddienstpflicht« jedoch nie völlig durchgesetzt. Daher gab es auch nie eine 100-prozentige Mitgliedschaft. Es wurden immer nur einzelne Jahrgänge eingezogen und dies auch nur, wenn vor Ort genug Führer vorhanden waren. Für die Kriegsjahre liegen keine Mitgliedszahlen mehr vor.

-

DIE HITLERJUGEND

ORGANISATION

Alles in strenger Ordnung

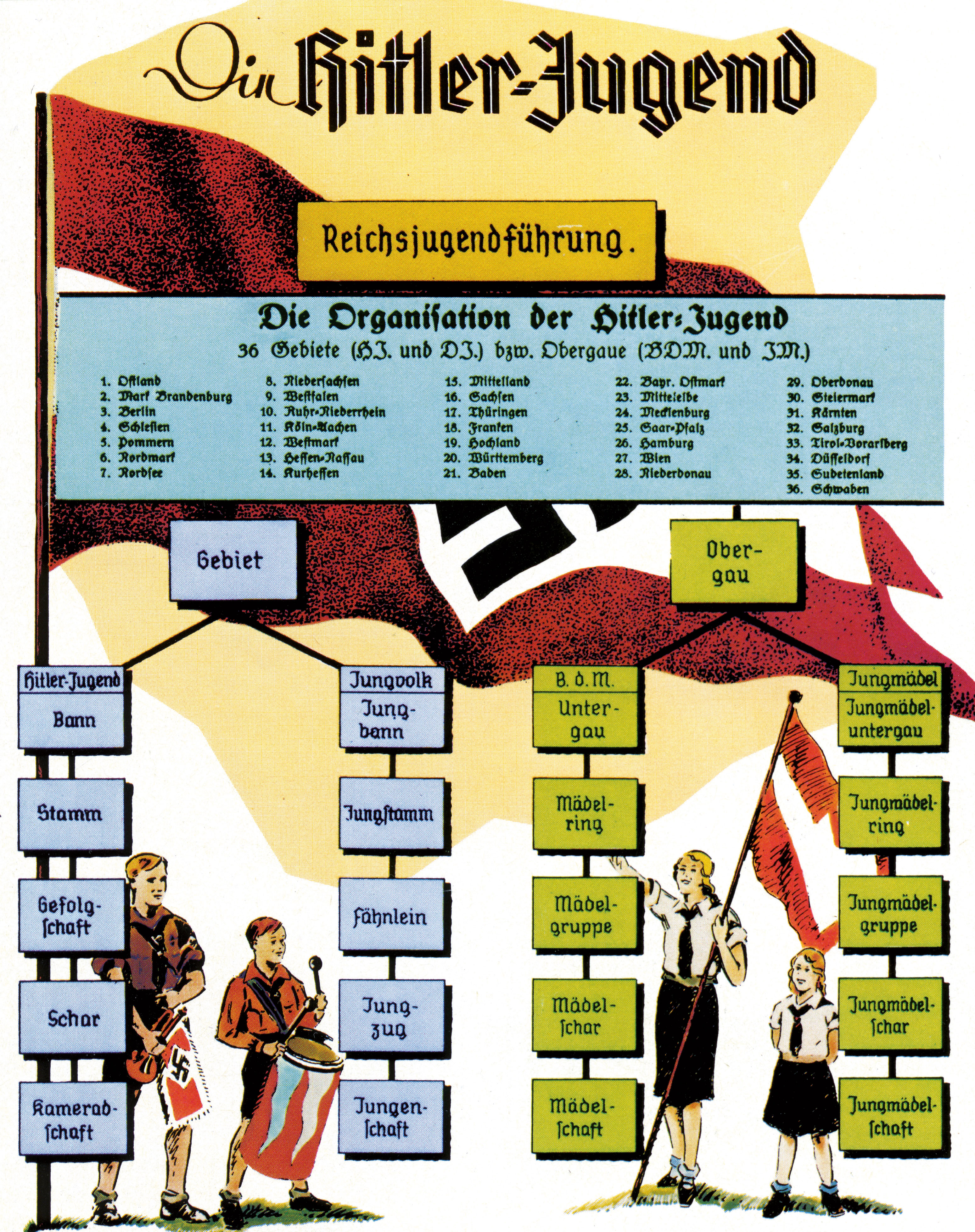

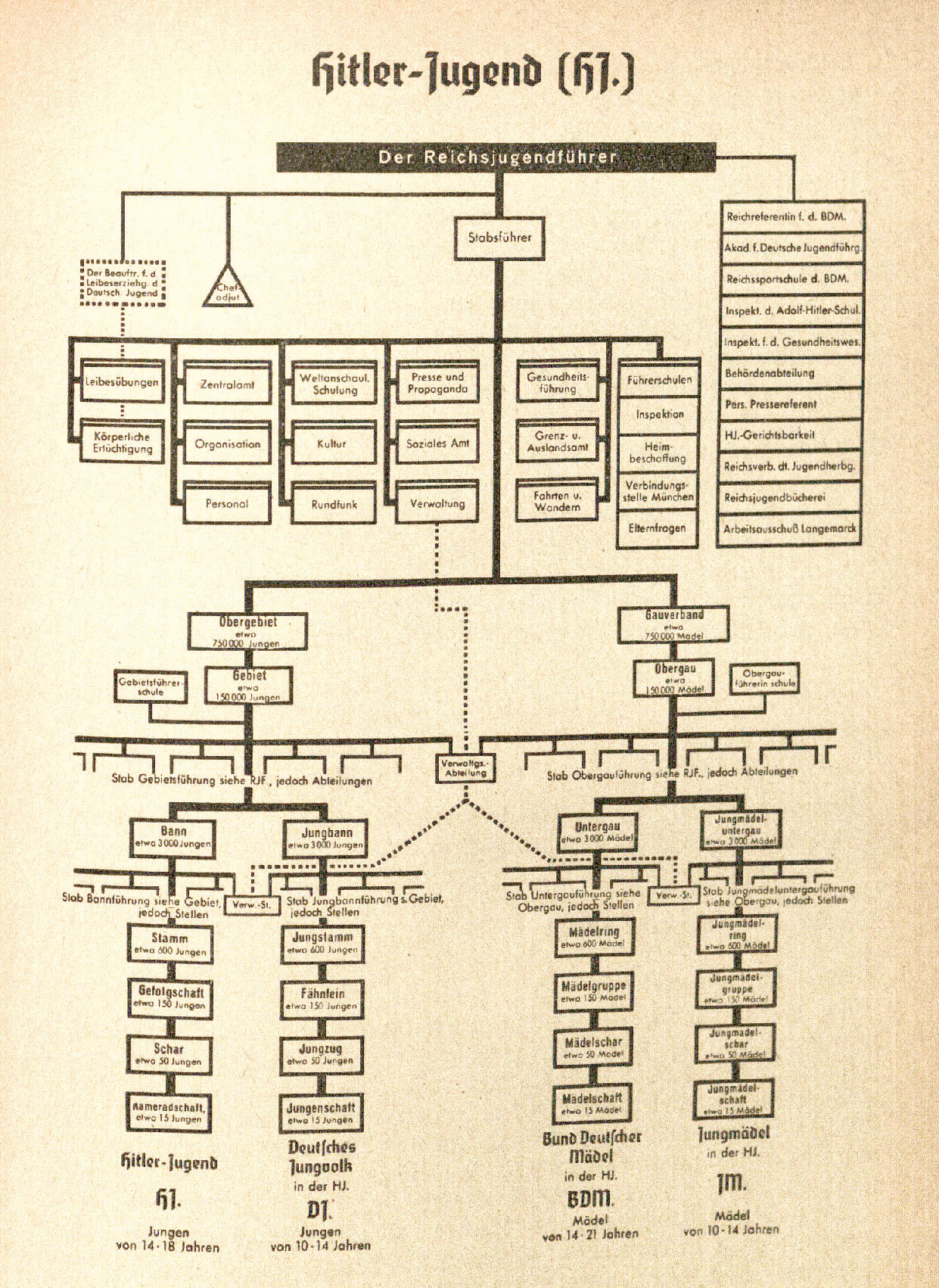

In der Hitlerjugend waren männliche Jugendliche von 10 bis 18 Jahren und weibliche Jugendliche von 10 bis 21 Jahren organisiert. Sie waren getrennt nach Alter und Geschlecht in vier Gliederungen untergeteilt: Jungvolk, HJ, Jungmädel und Bund Deutscher Mädel (BDM).

Jede Gliederung bestand aus Einheiten, die hierarchisch aufgebaut waren. Auf den unteren Ebenen waren Gleichaltrige zusammengefasst, die nach einem festgelegten Schulungsplan gemeinsam ihren »Dienst« taten.

-

Strikte Hierarchie

Die Hitlerjugend war nach dem Vorbild der NSDAP streng hierarchisch aufgebaut. An der Spitze stand die Reichsjugendführung, ein weitverzweigter bürokratischer Apparat mit über 1.000 Mitarbeitern. Darunter folgten die vier nach Alter und Geschlecht getrennten Gliederungen: »Hitler-Jugend« (HJ)

für die 14- bis 18-jährigen männlichen Jugendlichen»Deutsches Jungvolk« (DJ)

für die 10- bis 14-jährigen Jungen»Bund Deutscher Mädel« (BDM)

für die 14- bis 21-jährigen weiblichen Jugendlichen»Jungmädel im Bund Deutscher Mädel« (JM)

für die 10- bis 14-jährigen MädchenDiese Gliederungen waren in Einheiten unterteilt, die von den Schaften mit etwa 15 Mitgliedern bis hin zu den Gebieten und Obergauen mit bis zu 350.000 Angehörigen reichten.

-

Wie in der Schule: Aufbau nach Jahrgängen

Anfangs waren die Einheiten der Hitlerjugend altersgemischt. Dadurch konnten Gruppen, die aus anderen Bünden zur Hitlerjugend wechselten, zunächst als gewachsene Freundeskreise zusammenbleiben.

Nach und nach wurden die Einheiten dann aber nach Alter und Wohnort zusammengestellt. Nicht Sympathie und gemeinsame Interessen sollten das Gruppenleben bestimmten, sondern der »Dienst«.

Dies wurde 1936 zur Norm erhoben, als die Reichsjugendführung den jahrgangsweisen Aufbau der Hitlerjugend einführte. Gleichzeitig legte der neue »Jahrgangsschulungsplan « fest, welche Inhalte in den einzelnen Altersstufen zu behandeln waren.

Der jahrgangsweise Aufbau griff allerdings erst ab einer bestimmten Mitgliedszahl. In kleinen Dörfern gab es weiterhin altersgemischte Gruppen, weil hier zu wenig gleichaltrige Kinder und Jugendliche wohnten.

-

DIE HITLERJUGEND

GEOGRAPHISCHE GLIEDERUNG

Auch geographisch auf Expansionskurs

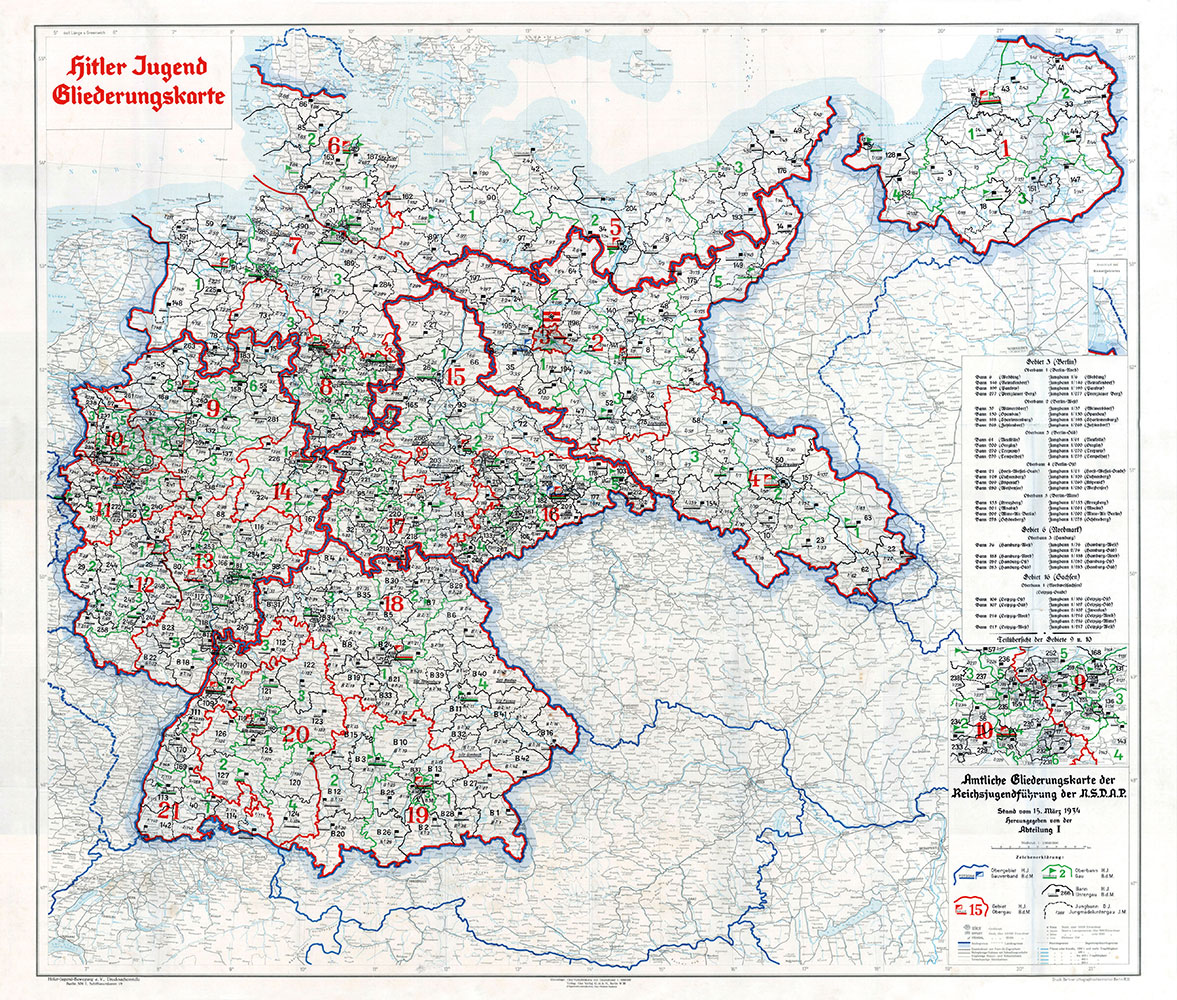

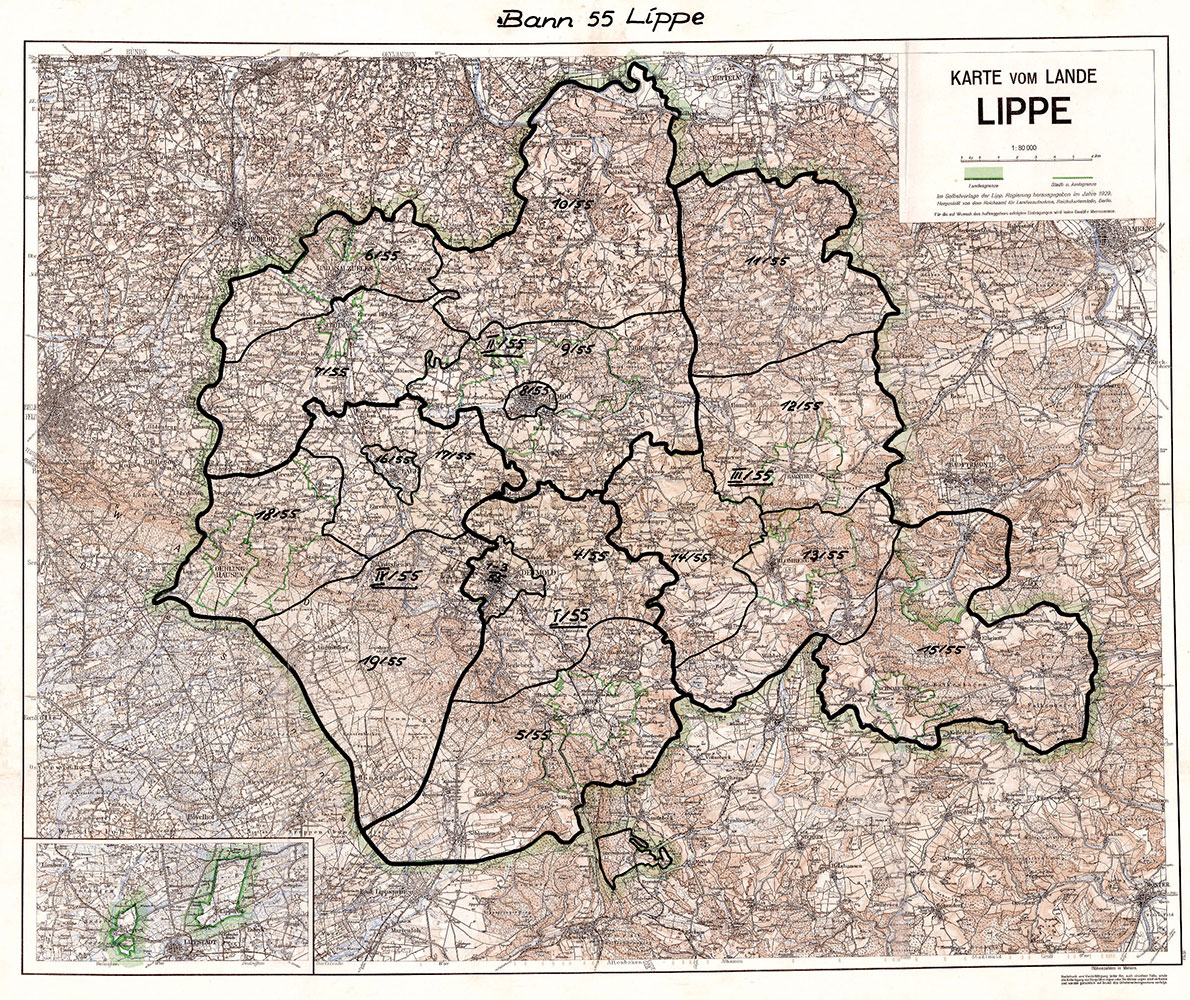

Die Einheiten der Hitlerjugend fassten die Kinder und Jugendlichen in bestimmten geographischen Räumen zusammen. Die größten waren die Gebiete der HJ und Obergaue des BDM, die in ihrer Ausdehnung einem oder zwei Gauen der NSDAP entsprachen.

Die Banne (HJ) und Untergaue (BDM) waren den NSDAP-Kreisen angepasst. Wegen der höheren Mitgliedszahlen im Jungvolk und bei den Jungmädeln bestanden in solchen Räumen jedoch oft zwei Jungbanne und Jungmädeluntergaue.

Anzahl und Einzugsgebiet der darunter folgenden Einheiten waren abhängig von den Mitgliedszahlen. In Städten lagen sie daher räumlich sehr viel enger beieinander als auf dem Land.

Ohnehin unterlag die Anzahl der Einheiten aufgrund der Mitgliederentwicklung und der Ausweitung des Reichsgebiets seit 1938 einem steten Wandel. So gab es 1934 erst 20 Gebiete und Obergaue, 1938 durch Teilungen sowie durch den »Anschluss« Österreichs und des Sudetengebiets bereits 36 und 1940 nach dem Überfall auf Polen schließlich 42 dieser größten Gliederungseinheiten der Hitlerjugend.

Auf der Karte sind die Stämme und Gefolgschaften des Bannes 55 Lippe eingezeichnet (ohne Datierung). Die Stämme tragen römische Ziffern, die Gefolgschaften arabische. Im Stamm I waren die Gefolgschaften 15 zusammengefasst, im Stamm II die Gefolgschaften 610 usw. © NS-DOK, Köln

Rechts: Die Gliederungskarte zeigt den Stand von 1933/34. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gebiete noch zu Obergebieten bzw. die Obergaue zu Gauverbänden zusammengefasst. Diese trugen die Bezeichnung Ost, West, Mitte, Nord und Süd. Anfangs besaßen sie noch eigene Dienststellen, die jedoch zur Vereinfachung der Organisation Mitte 1934 eingestellt wurden. Die Verwaltungseinheiten bestanden jedoch weiter. Zur gleichen Zeit wurden auch die Oberbanne und Gaue abgeschafft, in denen bis dahin Banne und Untergaue zusammengefasst waren. © Privat