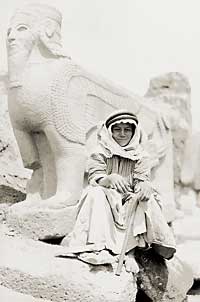

Max von Oppenheim -

Forscher, Sammler, Diplomat

Der aus Köln stammende Orientforscher Max Freiherr von

Oppenheim (1860-1946) lebte gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts

viele Jahre als deutscher Diplomatin Kairo und Istanbul, wo er aktiv an der

internationalen Politik teilnahm und Forschungen zur Geschichte der arabischen

Völker durchführte. Er erfüllte sich damit einen Kindheitswunsch,

den er seit seiner Schulzeit hegte. Doch zunächst strebte Oppenheim entsprechend

dem Wunsche seines Vaters nach einer seriösen Ausbildung. Wenn er auch

nicht der Familientradition des Bankhauses Sal. Oppenheim jr.&Cie. folgte,

so immatrikulierte er sich doch erst einmal im Fach Jura. Nach seinem Referendariat

in Köln wechselte Oppenheim an das Regierungspräsidium in Wiesbaden.

Von dort aus begleitete er im Winter 1883/84 seinen Onkel auf eine Reise in

die osmanische Türkei, bei derer nun erstmals den Orient kennenlernte,

der ihn sofort ganz in seinen Bann zog.

Nach seiner Rückkehr richtete sich Max von Oppenheim in seiner Wiesbadener

Wohnung ein türkisches Zimmer ein. Im Jahre 1892 unternahm er zusammen

mit dem Mitbegründer des Rautenstrauch-Joest-Museums, dem Völkerkundler

Wilhelm Joest, eine Forschungsreise von Marokko aus quer durch Nordafrika

nach Kairo, wo er sieben Monate in einem traditionellen Haus in einem arabischen

Viertel wohnte. Als Kenner der orientalischen Bräuche fiel ihm das opulente

Leben arabischer Prägung nicht schwer.1896 trat Oppenheim in den diplomatischen

Dienst und wurde dem kaiserlichen Generalkonsulat in Ägypten zugeteilt,

eine Tätigkeit, die er bis 1909 ausübte. Damit begann sein "Doppelleben"

als "Araber" und als Mitglied der privilegierten diplomatischenKreise.

Die exotische Intimität seines Privatlebens konnte Max von Oppenheim

während seiner Zeit in Kairo absolut verborgen halten, und der "Harem"

seines Hauses blieb seinen europäischen Gästen ebenso unbekannt

wie die sagenumwobenen Frauengemächer der osmanischen Sultane.

Auf verschiedenen mehr oder weniger ausgedehnten Forschungsreisen suchte

Oppenheim Kontakt zu lokalen Stammesführern, um sich über die politischen

und sozialen Verhältnisse zu informieren. Besonderes Interesse galt bei

seinen Forschungen den Beduinenstämmen. Ausführlich dokumentierte

Oppenheim, der die arabische Sprache und die Stammesdialekte fließend

sprach, die gesellschaftliche Struktur und verwandtschaftlichen Zusammenhänge

der Beduinen und veröffentlichte sie genauso in teilsmehrbändigen

Werken wie weitere Arbeiten über Reiseeindrücke, sozialpolitische

Verhältnisseim Orient sowie Teile seiner archäologischen Forschung.

Oppenheim war schon immer fasziniert von der Archäologie gewesen, der

er vor allem nach 1899 durch einen schicksalhaften Zufall größere

Beachtung schenkte. Während einer Erkundungsreise im Rahmen der Streckenplanung

der Bagdad-Bahn entdeckte er den hethitischen Siedlungshügel Tell Halaf

in Syrien, wo die älteste bekannte prähistorische Buntkeramik aus

dem sechsten Jahrtausend v.Chr. zu Tage kam. Besonders beeindruckende Funde

sind die reliefierten Steinplatten (Orthostaten) und Großplastiken.

Max von Oppenheim sah sich nun zunehmend als Archäologe und finanzierte,

nachdem er vorläufig aus dem diplomatischen Dienst getreten war, aus

eigenen Mitteln seineGrabungen, die er 1913 nach zweieinhalbjähriger

Dauer erst einmal abschloss. Erst nach den Wirren des Ersten Weltkriegs, starken

persönlichen Finanzeinbußen und dem Zusammenbruch des Osmanischen

Reichs konnten ab 1927 weitere Grabungskampagnendurchgeführt werden.

Während des Ersten Weltkriegs wurde Oppenheim 1914 als Sonderbotschafter

nach Istanbul geschickt, um dort als Begründer der "Nachrichtenstelle

für den Orient" die politischen Entwicklungen zu beobachten.

Neben seinen diplomatischen und archäologischen Tätigkeiten widmete

sich Max von Oppenheim Zeit seines Lebens einer intensiven Sammlertätigkeit

islamischen Kunsthandwerks. Er trug exemplarisch jene Stücke aus dem

Vorderen Orient zusammen, die zu jener Zeit erhältlich waren. Systematisch

suchte er nach Objekten, die stellvertretend für bestimmte Gruppen und

Epochen standen. Nach seinen Aufenthalten im Nahen Osten wurden die Sammlungen

nach Berlin transportiert, wo sie von einem Mitarbeiterstab im Rahmen der

von ihm begründeten "Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung" erstmalig

inventarisiert und beschrieben wurden. Vornehmliches Ziel der Stiftung war

es allerdings, die archäologischen Tätigkeiten, die im Rahmen der

Tell Halaf-Ausgrabung entstanden, zu koordinieren. Die Ausgrabungen aus der

hethitischen Residenz am Siedlungshügel Tell Halaf wurden in einem eigens

gegründeten Tell Halaf-Museum ausgestellt und der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht. Die Objekte seiner Orientalia-Sammlung schmückten

dagegen die Wände der Stiftung am Kurfürstendamm in Berlin, wo Oppenheim

auch sein Domizil hatte. Während der Bombenangriffe am Ende des Zweiten

Weltkriegs wurden die Räume der Stiftung wie auch das Tell Halaf-Museum

getroffen, wobei Vieles, vor allem die archäologischen Bestände,

aber auch die wertvollsten Stücke aus islamischer Zeit, zerstört

oder später geplündert wurden. Nur demengagierten Einsatz befreundeter

Mitarbeiter der Stiftung verdanken wir die Rettung der übriggebliebenen

Sammlungsstücke, die heute in Köln und Berlin wieder eine geeignete

Unterbringung erfahren.

Max von Oppenheim starb am 15. November 1946, fast auf den Tag genau 47 Jahre,

nachdem er den Tell Halaf zuerst betreten hatte. Zeit seines Lebens begegnete

er derorientalischen Kultur mit Bewunderung und Respekt. Ohne seine Freundschaft

und persönlichen Beziehungen zu den Menschen im Nahen Osten hätte

sein Lebenswerk nicht in dieser Dimension entstehen können.

Andus Emge